Ретро Linux на ретро-ноутбуке

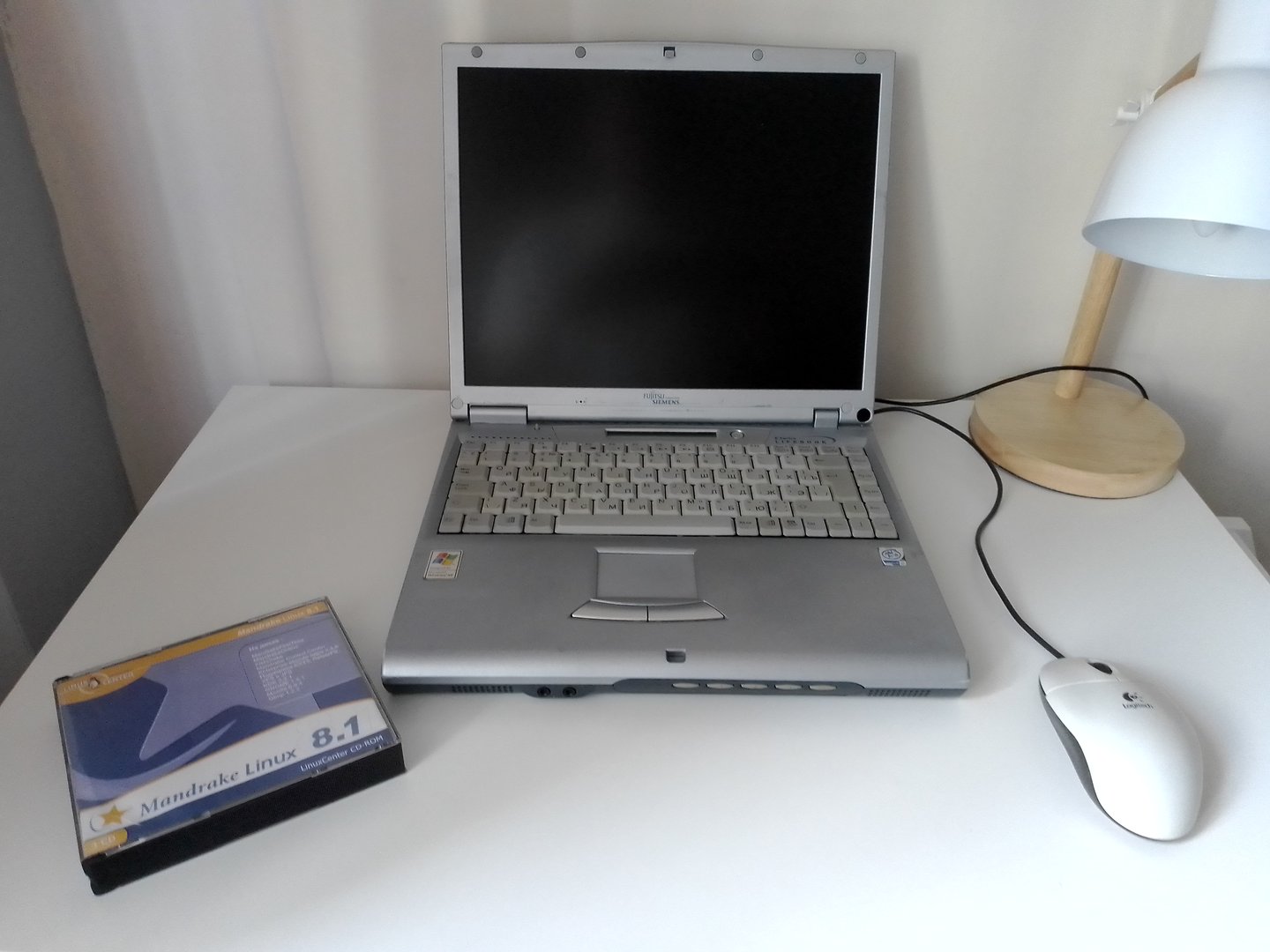

Недавно мне захотелось поностальгировать, освежить ощущение от Linux спустя 25 лет, как я с ним познакомился. Я нашел в закромах старые диски с Linux, взял из своей коллекции старый ноутбук тех лет и поставил на него такой же старый Linux.

Начало истории

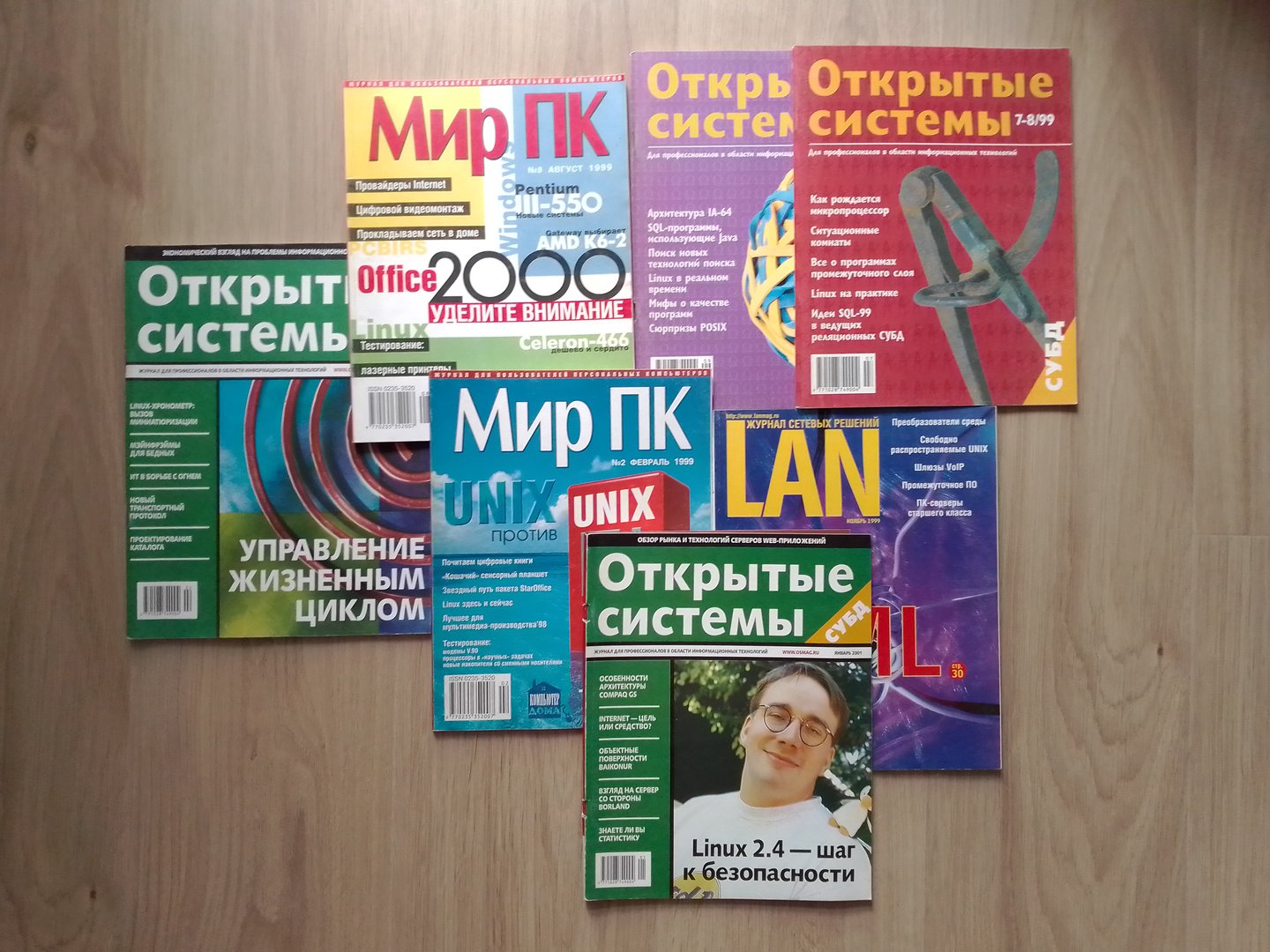

Интерес к Linux у меня появился ещё в 1998 году. Я только закончил университет и устроился на работу. Своего компьютера у меня ещё не было, учился я на математика и ни с чем другим как с DOS и Windows 3.11 к моменту окончания учёбы не сталкивался. Так случилось, что по утрам или вечерам я пересекался в автобусе с одним из своих знакомых по секции рукопашного боя. Как оказалось, он работал системным администратором в одной известной компании и, пока мы ехали, он что-то рассказывал мне про Linux. Мне было интересно. Так как моя работа была непосредственно связан с компьютерами, я стал покупать различные журналы про компьютеры и жадно поглощать новую для меня информацию. Самым любимым был журнал “Открытые системы”. И в нём часто публиковались статьи про этот самый Linux.

В 2000 году коллега по вузу предложил мне на практических занятиях по курсу операционных систем, который мы только начинали совместно преподавать, изучать Linux. Я был только за. Разве мог я тогда подумать, что Linux останется со мной на следующие 25 лет!

Вариантом Linux, который мы установили в классе был RedHat 6. Понятно, что засиживаться за Linux в компьютерном классе, в котором с утра до вечера проводятся занятия, был не вариант. Зато, как-раз осенью 2000 года, я наконец-то купил свой первый компьютер. Это был собранный по заказу в компании Окей вертикальный системный блок с процессором Intel Celeron 600, чипсетом Intel 440BX, 32 Мб памяти и видеокартой S3 Trio. Эта карта чудом сохранилась, так как вскоре я заменил её на более мощную от Nvidia, насколько помню.

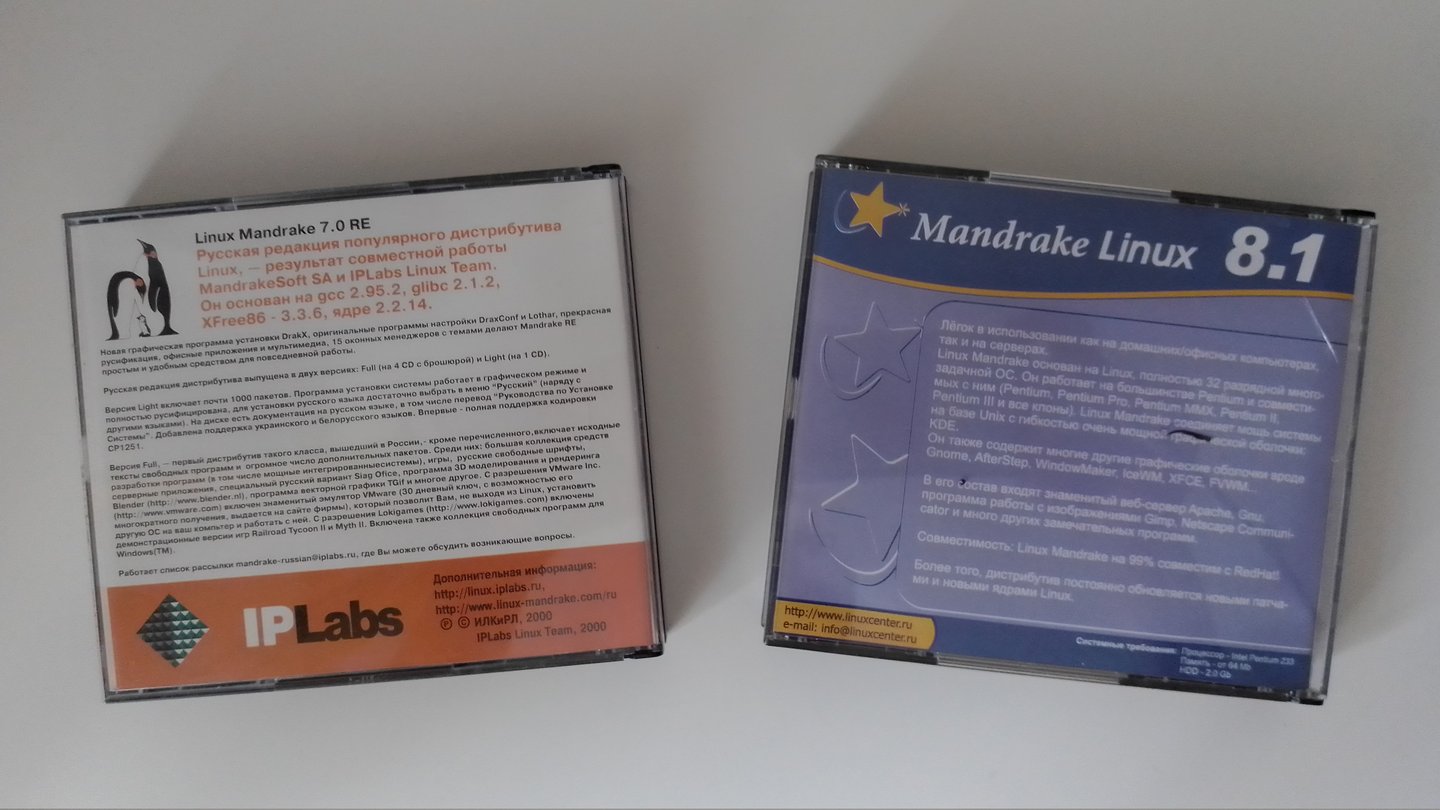

Коллега дал мне для установки на мой домашний компьютер Linux-Mandrake 7. Так как считалось, что он лучше чем RedHat подходил для начинающих. Дисков первых двух опробованных мною дистрибутивов Linux у меня нет, как нет и того компьютера. Но сохранился самый первый, купленный мною в онлайн-магазине LinuxCenter дистрибутив Mandrake от IPLabs Linux Team, которая затем стала называться Alt Linux.

В комплекте с четырьмя дисками шла книжечка-вкладыш, а на четвёртом CD шло проприетарное ПО.

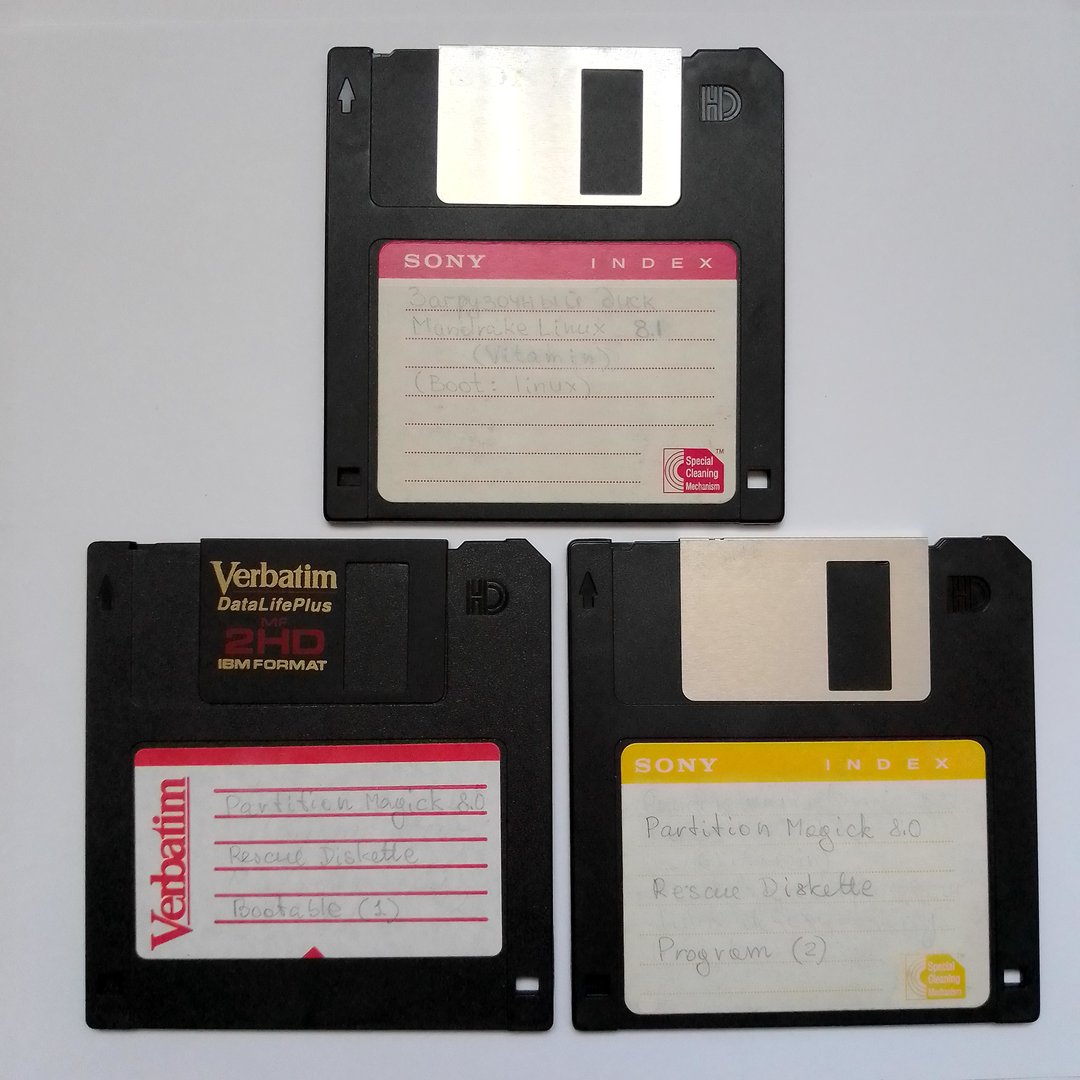

Как это было раньше

Я всё ещё помню, сколько вспомогательных действий нужно было совершить, чтобы установить Linux. Вы не могли, как это делается сейчас, просто записать образ на USB-флешку, загрузиться с неё и пройти простую пошаговую процедуру установки. Нет! Во-первых, в моём компьютере не было USB. Во-вторых, даже если бы и был, скорее всего BIOS загрузку с него не поддерживал бы. Да что там загрузка: USB-флешки тогда были ёмкостью 128 и 256 Мб! Образ CD на них просто не поместился бы. Но и с CD всё не так просто было! BIOS не поддерживал загрузку и с CD тоже… Поэтому на CD с дистрибутивом записывались специальные загрузочные образы для дискет и программа для DOS и Windows, которая их записывала на физический носитель. После создания этих дискет, я мог загрузиться с них, после чего происходила загрузка с CD.

А вот и доказательство подоспело прямиком из того времени!

И это ещё не всё: нужно было подготовить жёсткий диск, уменьшив раздел с Windows 98 и создав новый раздел, куда будет устанавливаться Linux. Для этого обычно использовались программы типа Partition Magic, так как Windows до XP не умела уменьшать собственные разделы. Насколько помню, чтобы поработать с разделами, нужно было перезагружаться. Вот только прежде чем это сделать, сначала нужно было дефрагментировать раздел с Windows, так как Windows до XP работала с файловой системой FAT32 и граница свободного пространства определялась самым дальним занятым сектором HDD. Чем плотнее дефрагментировался диск, тем больше места высвобождалось.

Как вариант, для работы с разделами можно было использовать свободную программу FIPS для DOS. Но я ею ни разу не воспользовался. FIPS умела уменьшать предварительно дефрагментированные разделы FAT.

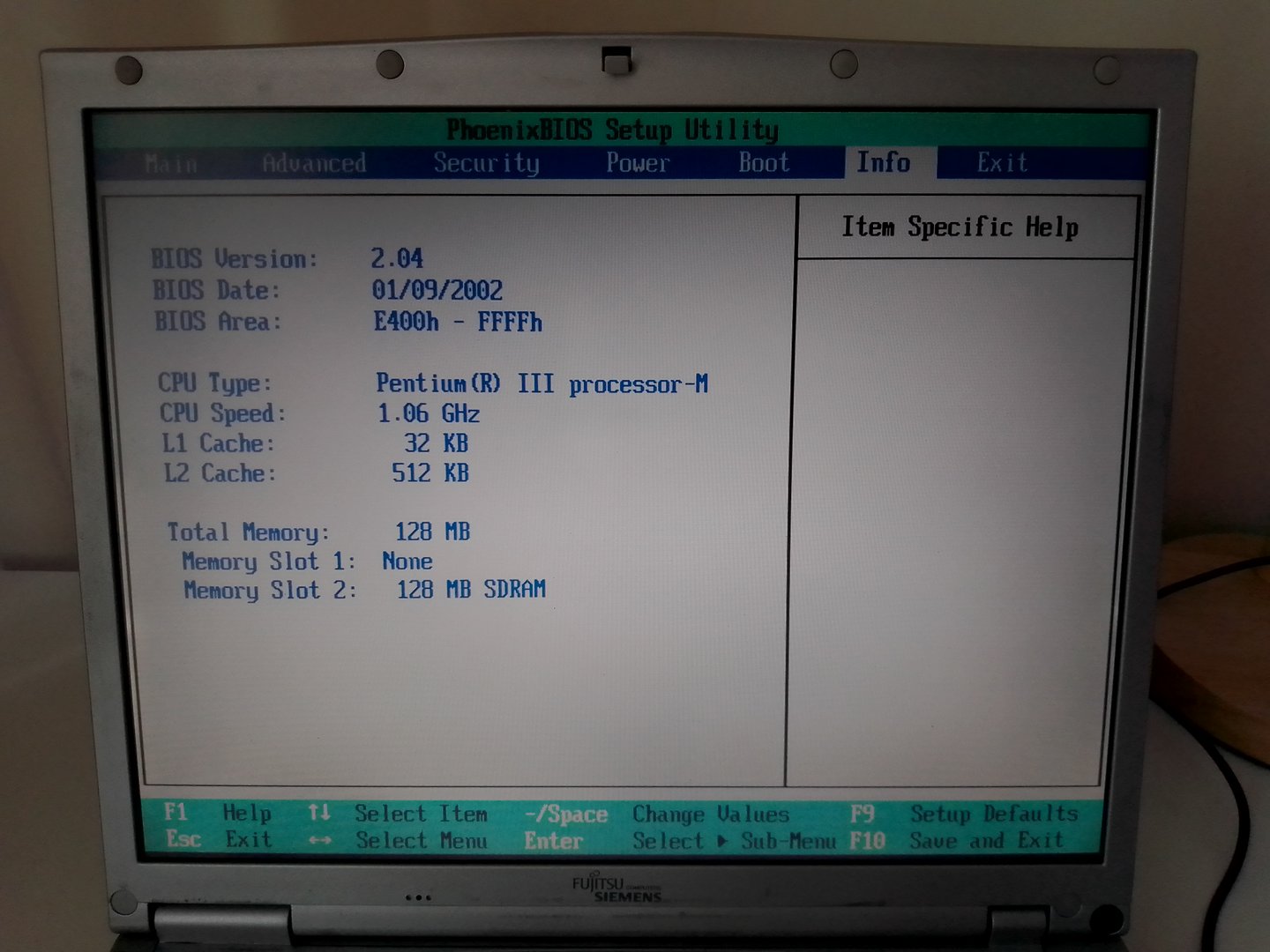

Ретро-ноутбук для ретро Linux

Из своих старых ноутбуков я выбрал Fujitsu-Siemens LifeBook E6646. Он близок к описываемой эпохе: 2002 года выпуска, процессор Mobile Pentium III 1066 МГц, 128 Мб памяти, HDD 20 Гб, DVD-проигрыватель, есть USB, матрица SXGA+. Это без преувеличения топ-параметры на тот момент. Единственное, объём памяти маловат. Скорее всего в этом ноутбуке было установлено два модуля по 128 Мб, или один на 256. Так как у младшей модели этой линейки E6624 установлено 128 Мб, у E6644 как-минимум 128 Мб, у следующей в линейке модели E6656 256 Мб, а у самой топовой модели E6666 2 * 256 Мб. Но я приобрёл его вообще без памяти. А модулей PC133 у меня раз и обчёлся.

Интересно, что приобрёл я этот ноутбук ещё и с FDD вместо DVD, но я рад этому, так как DVD можно взять с другого, а FDD мне попался впервые и лишь один раз. Да, у LifeBook была такая, редко встречающаяся фишка, как отсек для сменяемых модулей (в современных моделях этого кажется уже нет, так как уже не устанавливается DVD-проигрыватель). Обычно в него устанавливался DVD, но отдельно можно было приобрести дисковод для дискет, второй аккумулятор, второй HDD или заглушку для уменьшения веса. Ещё одна фишка LifeBook: порт репликатора, который часто из-за сходства называют док-станцией. С его помощью можно получить дополнительные интерфейсы и возможность быстрого отключения от периферии. К сожалению, репликатора портов от этой модели у меня нет.

Модульный FDD интересен наличием специального разъёма, позволявшего подключать его через такой же порт на репликаторе или самом ноутбуке. Вот только соединительного кабеля (шлейфа) у меня нет. Вообще, жаль, что владельцы старых ноутбуков выбрасывают всё, кроме самого ноутбука: CD с Windows и драйверами, кабели и переходники, печатные руководства, уж не говорю за коробки. Очень большая редкость, когда удаётся приобрести ноутбук с хотя бы частью его аксессуаров.

Ретро Linux для ретро-ноутбука

У меня сохранилось несколько дистрибутивов начала 2000 годов. Из них я выбрал Mandrake Linux 8.1, так как более ранняя версия 7.0 отличалась бы только более старыми версиями пакетов, из-за чего могло плохо поддерживаться моё оборудование. Более новые варианты содержали в себе GNOME 2 и KDE 3, а мне хотелось бы освежить воспоминание с версиями GNOME 1.4 и KDE 2, которые сильно отличались от более новых, и с которых я начинал своё знакомство с Linux.

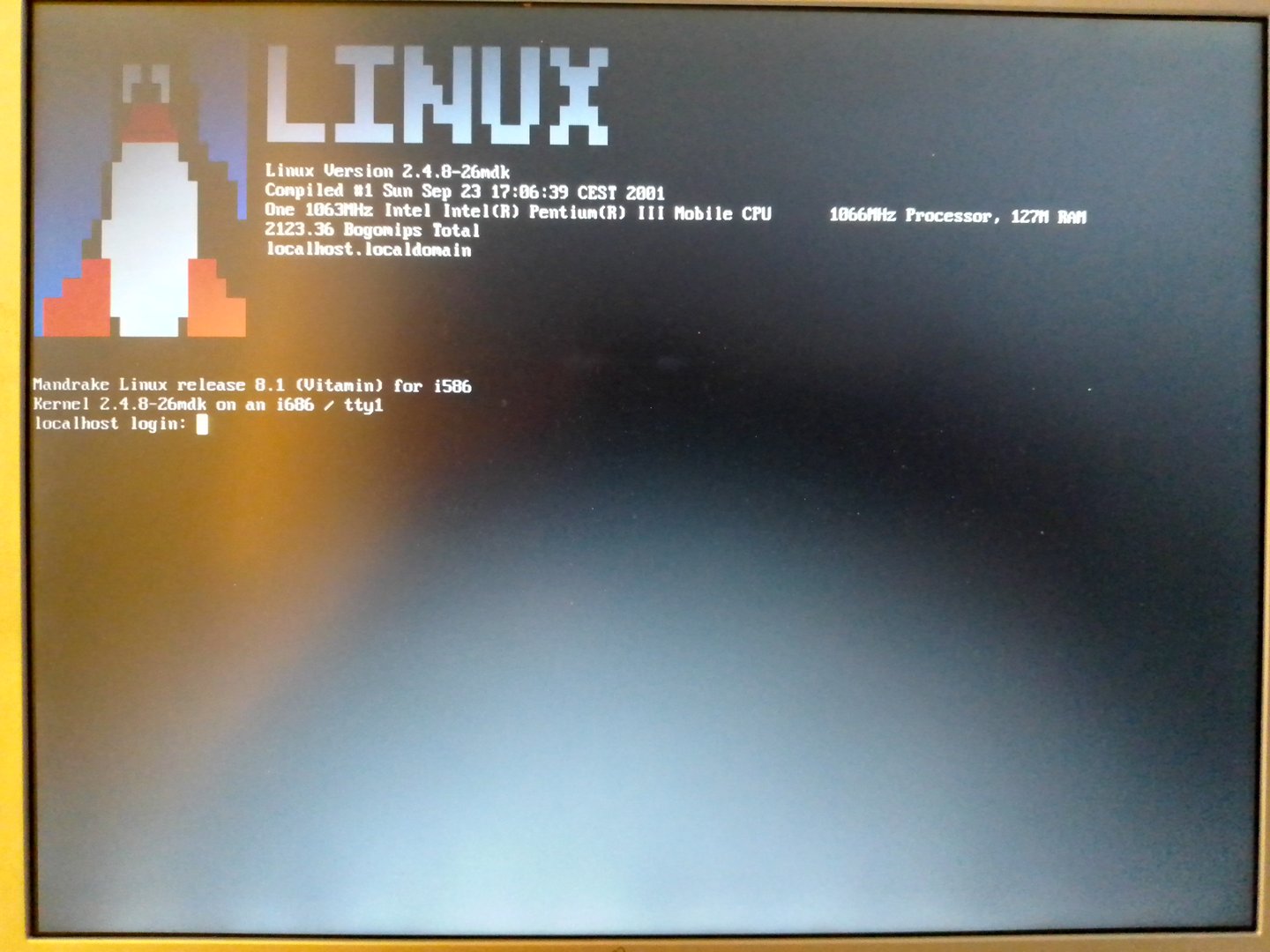

Ставим Mandrake Linux 8.1

Mandrake Linux 8 представлял из себя самостоятельный дистрибутив GNU/Linux с графической программой установки и менеджером пакетов URPMI, базирующимся на RPM, но способным отслеживать зависимости между пакетами, как APT в Debian.

Мой LifeBook E6646 поддерживает загрузку с CD. После включения заходим в настройки Phoenix BIOS и в разделе Boot убеждаемся, что загрузка с CD включена.

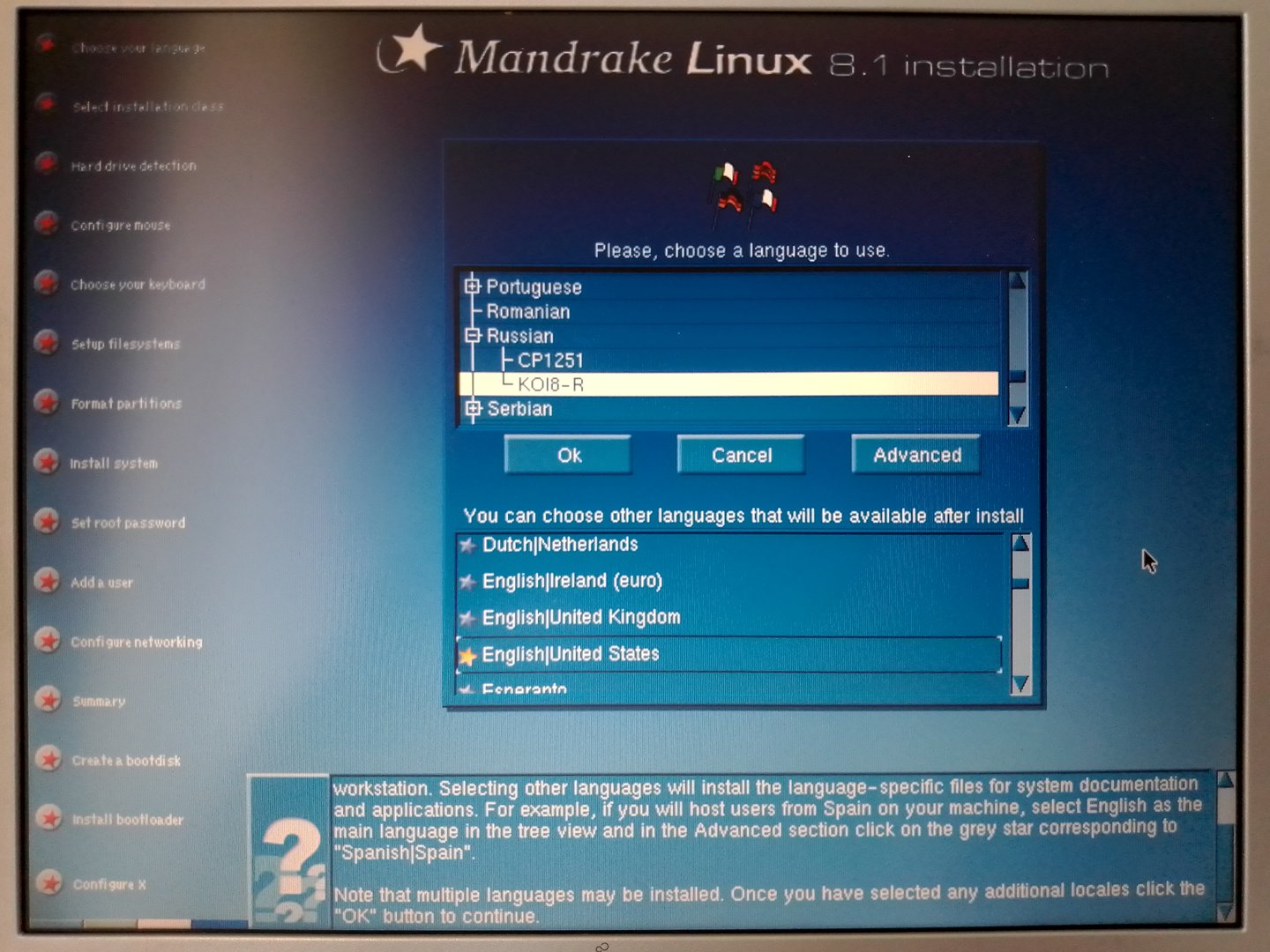

Установщик пошаговый и первым делом интересуется языком системы. Я выбираю русский, так как хочу вспомнить, как там было с руссификацией. Вторым языком, естественно, выбираю английский. Обратите внимание, что ещё требовалось выбрать кодировку! Для Unix-подобных систем родной была KOI8-R, а в Windows использовалась своя CP1251. Обе это ASCII с русскими буквами в старшей половине таблицы, но русские буквы и символы псевдографики располагаются в разных местах.

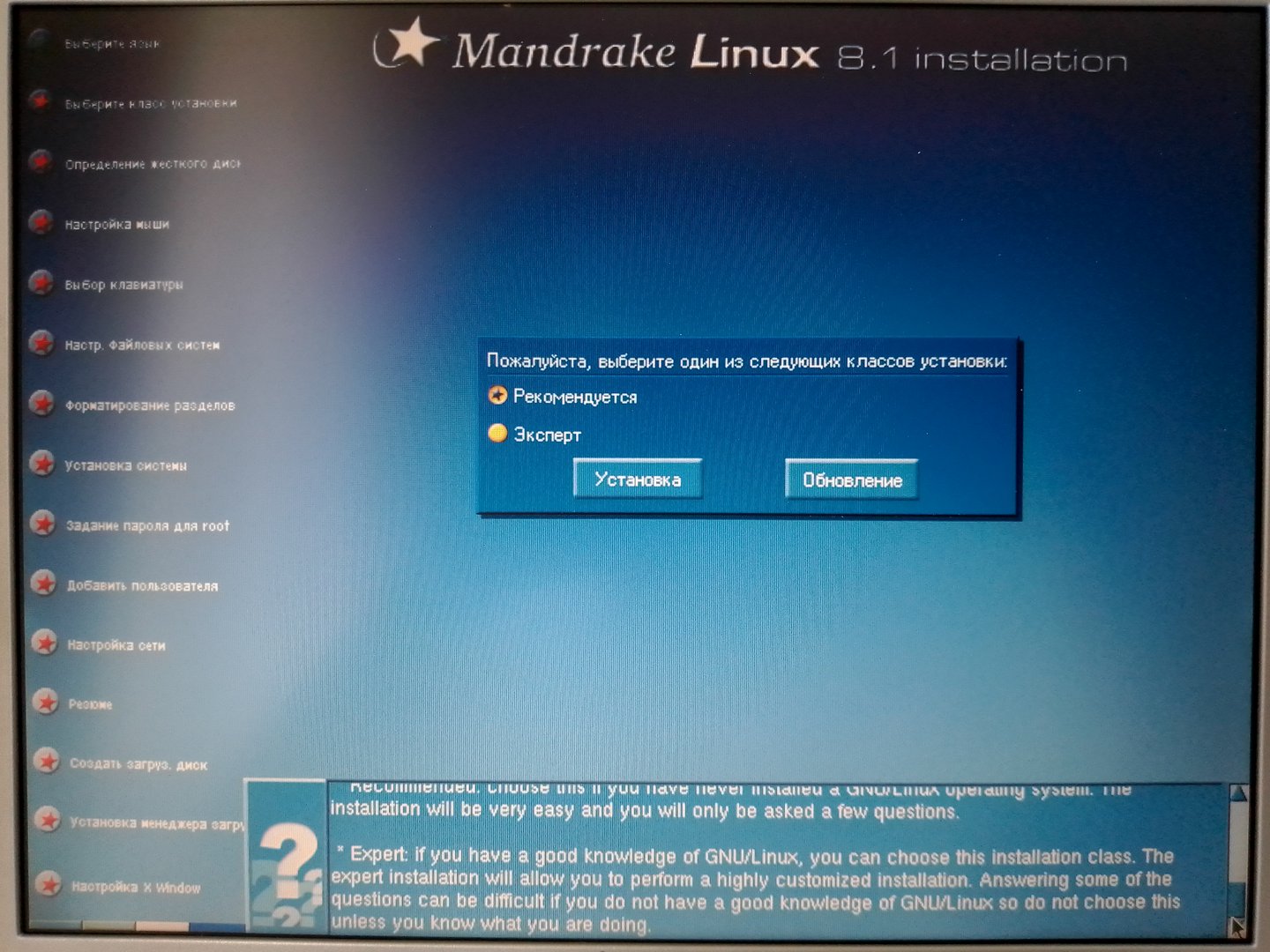

Дальше нам нужно решить: эксперт ли я или попроще кто. Я, конечно же, решаю, что эксперт.

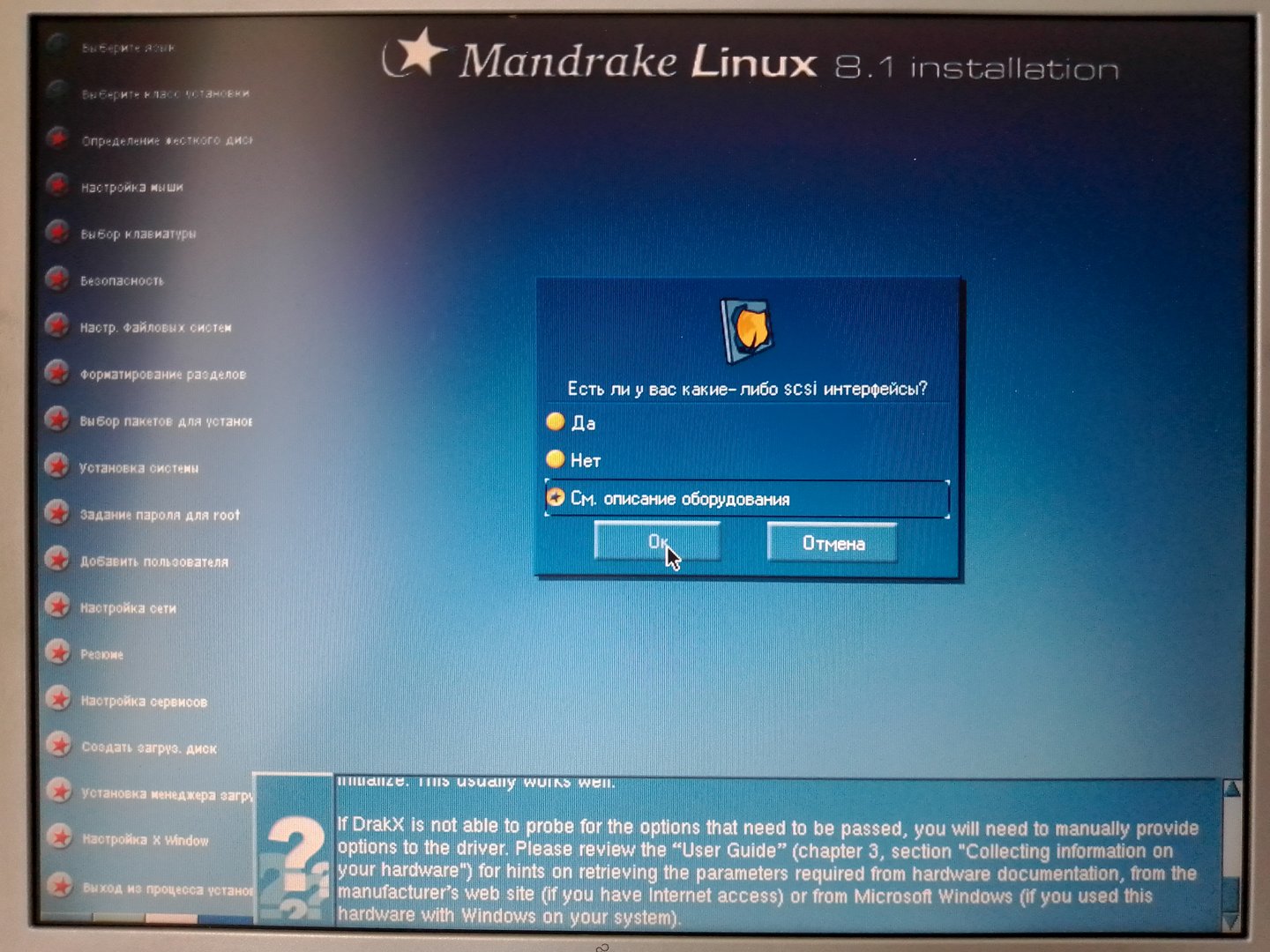

Ну раз я эксперт, тогда должен знать, есть ли у меня SCSI-интерфейсы?

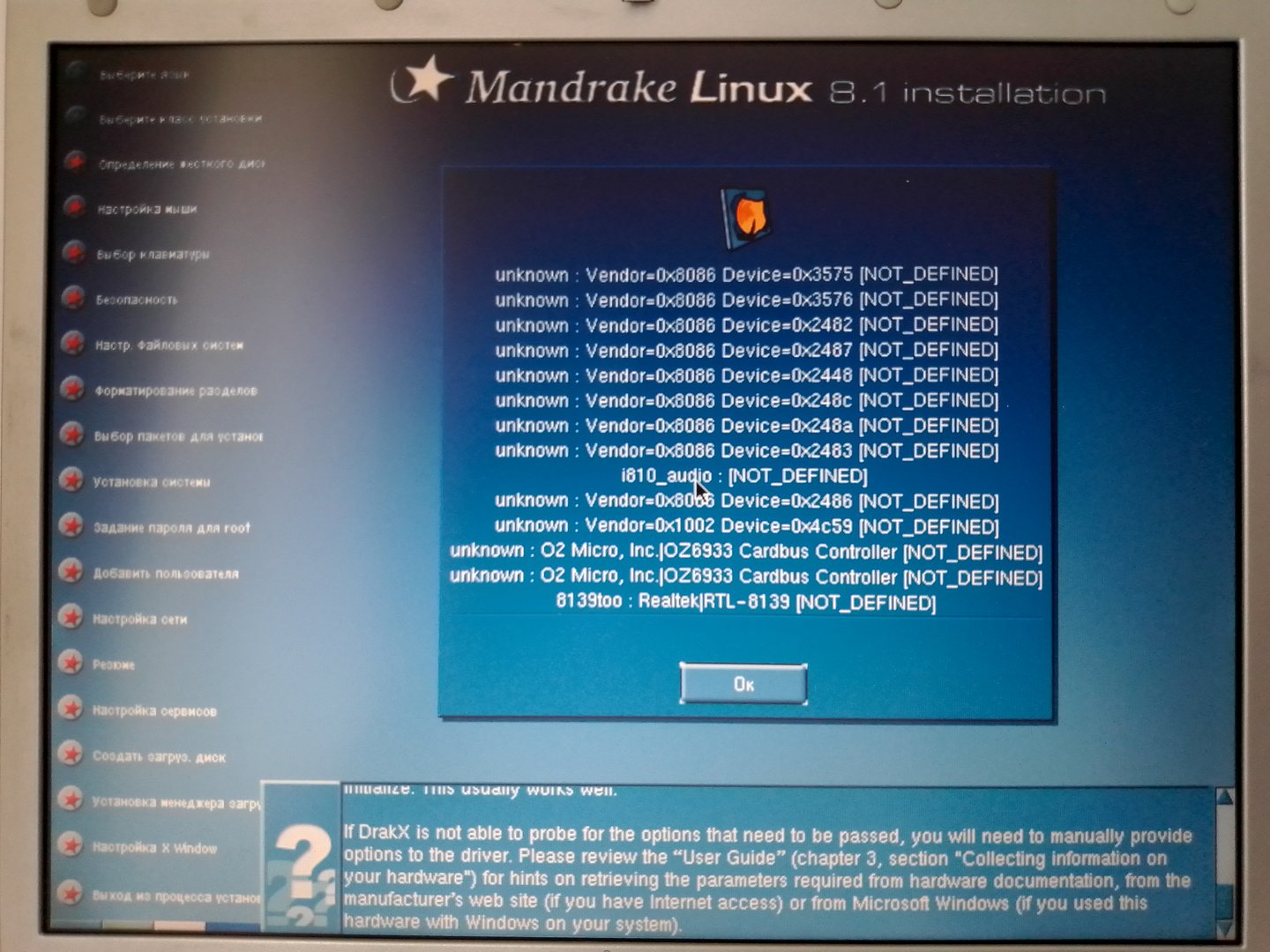

Любопытствую и получаю список в основном неопределённого оборудования.

Да, Linux тогда не был столь совершенен в поддержке компьютерного железа, но поиск в базе идентификаторов PCI удовлетворил моё любопытство. На самом деле, забегая вперёд, после установки Linux успешно запустился, даже не совсем понимая на чём. Код производителя 0x8086 относится к, кто бы мог подумать, Intel, а 0x1002 к AMD/ATI. Код оборудования 0x4C59 нам подсказывает, что в ноутбуке установлена видеокарта ATI Radeon M6 с чипом RV100. Также в ноутбуке есть PCMCIA от O2 Micro, сетевая Realtek, AC’97 модем, USB, AGP, ISA, IDE, SMBus.

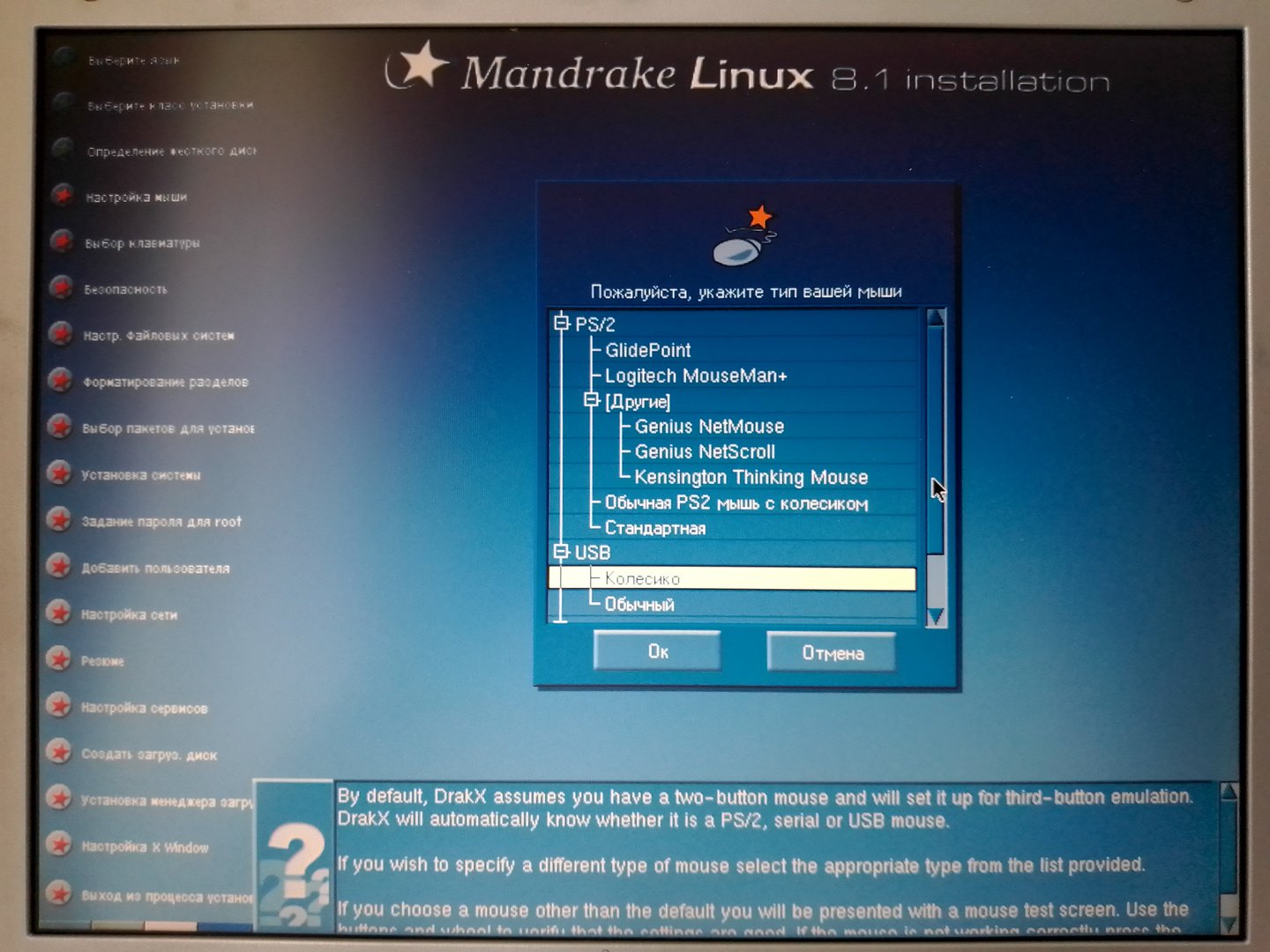

Далее из интересного: инсталлятор предлагает выбрать тип мыши. Без дополнительных настроек определился Touchpad как PS/2 устройство, а вот USB мышь – нет. Я выбрал её в этом диалоге, и Touchpad перестал работать… Причем после загрузки в установленную систему он тоже не заработал, только USB мышь. Указание Touchpad в настройках XFree86 не помогло.

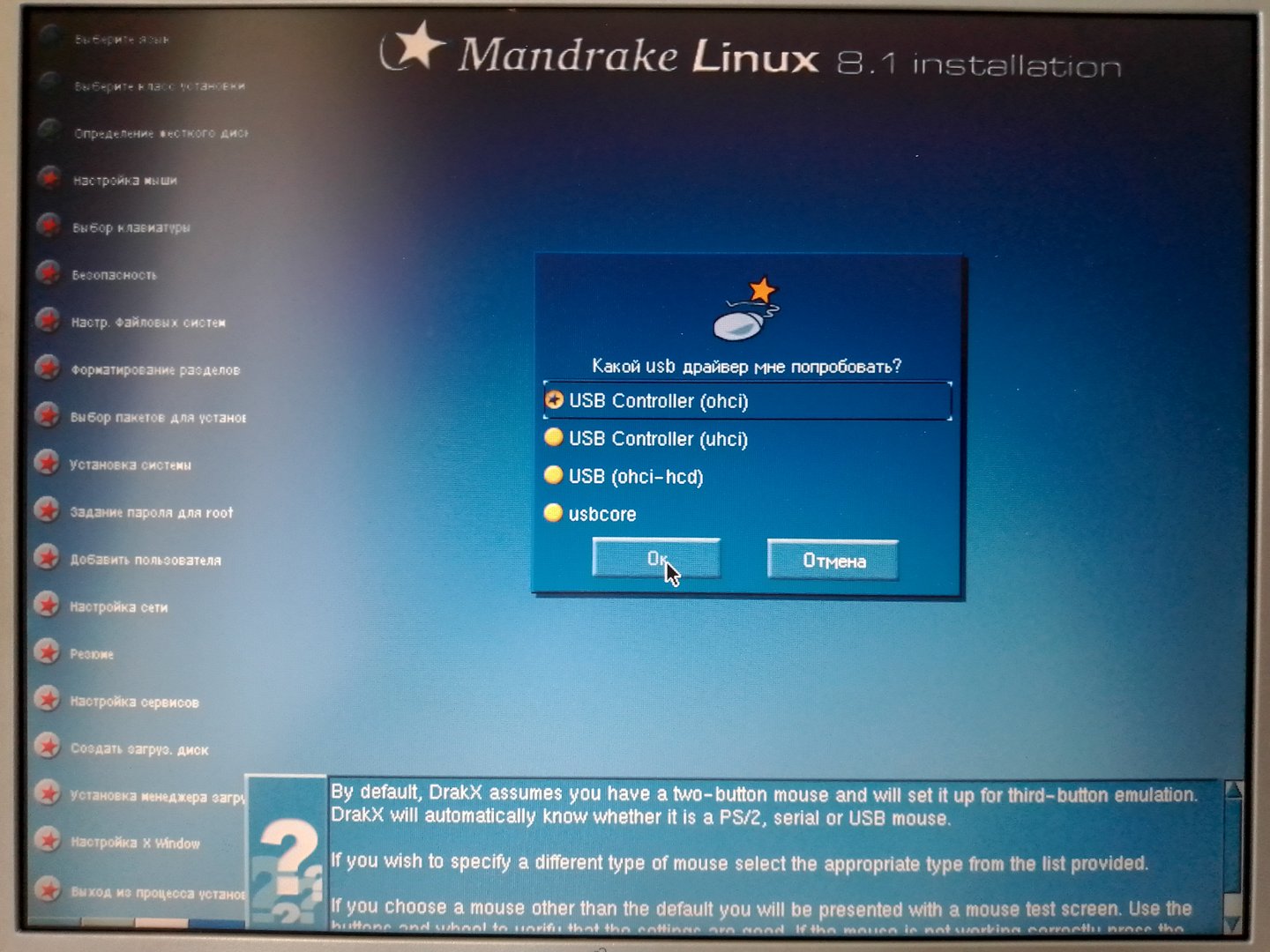

Дальше инсталлятор спросил за USB-устройства и предложил выбрать контроллер USB. Я перебрал все варианты: подошел UHCI.

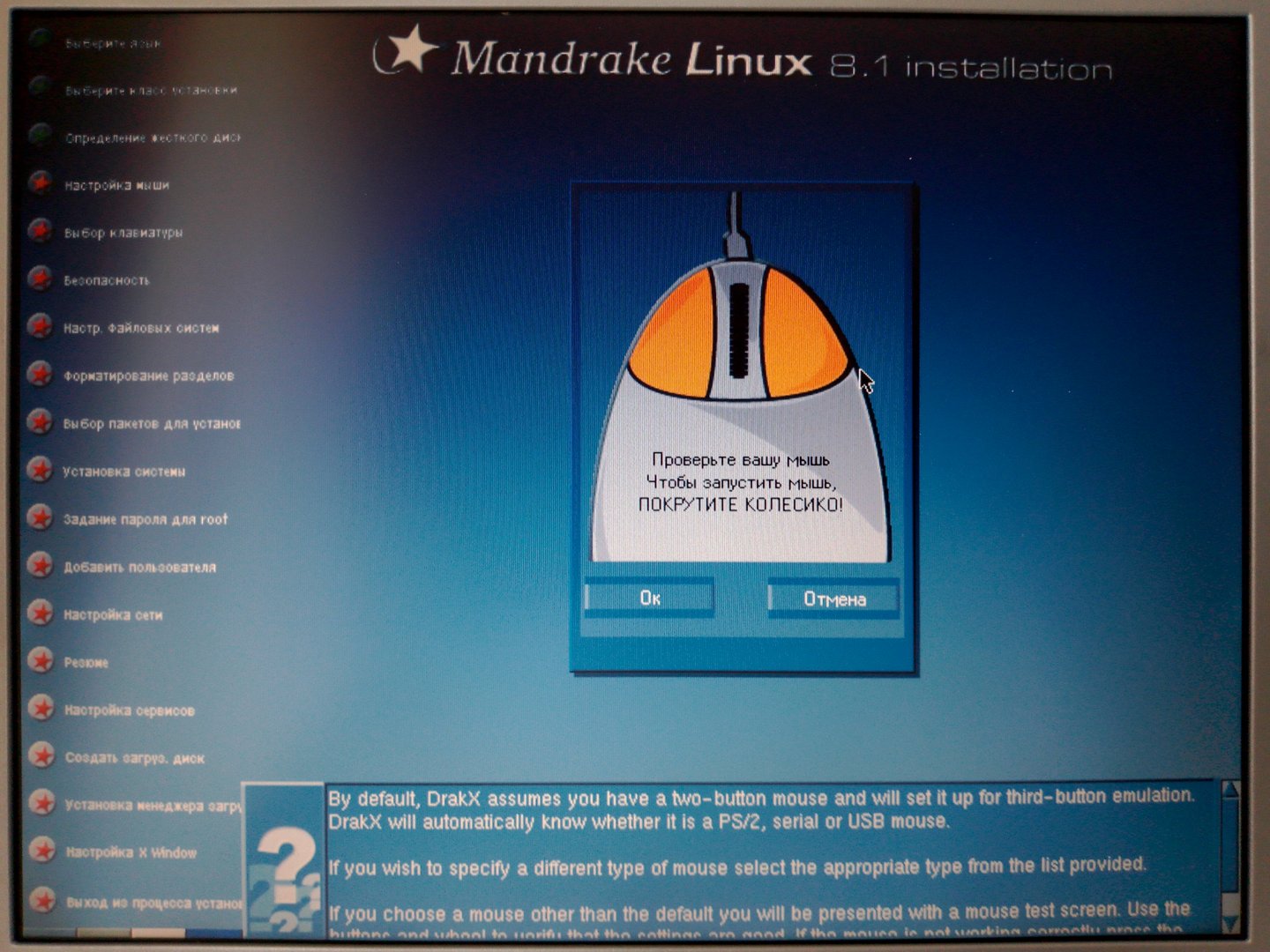

После выбора USB-контроллера было предложено проверить мышь: всё заработало.

Дальше были вопросы про раскладку клавиатуры и уровень безопасности. После чего перешли к работе с диском.

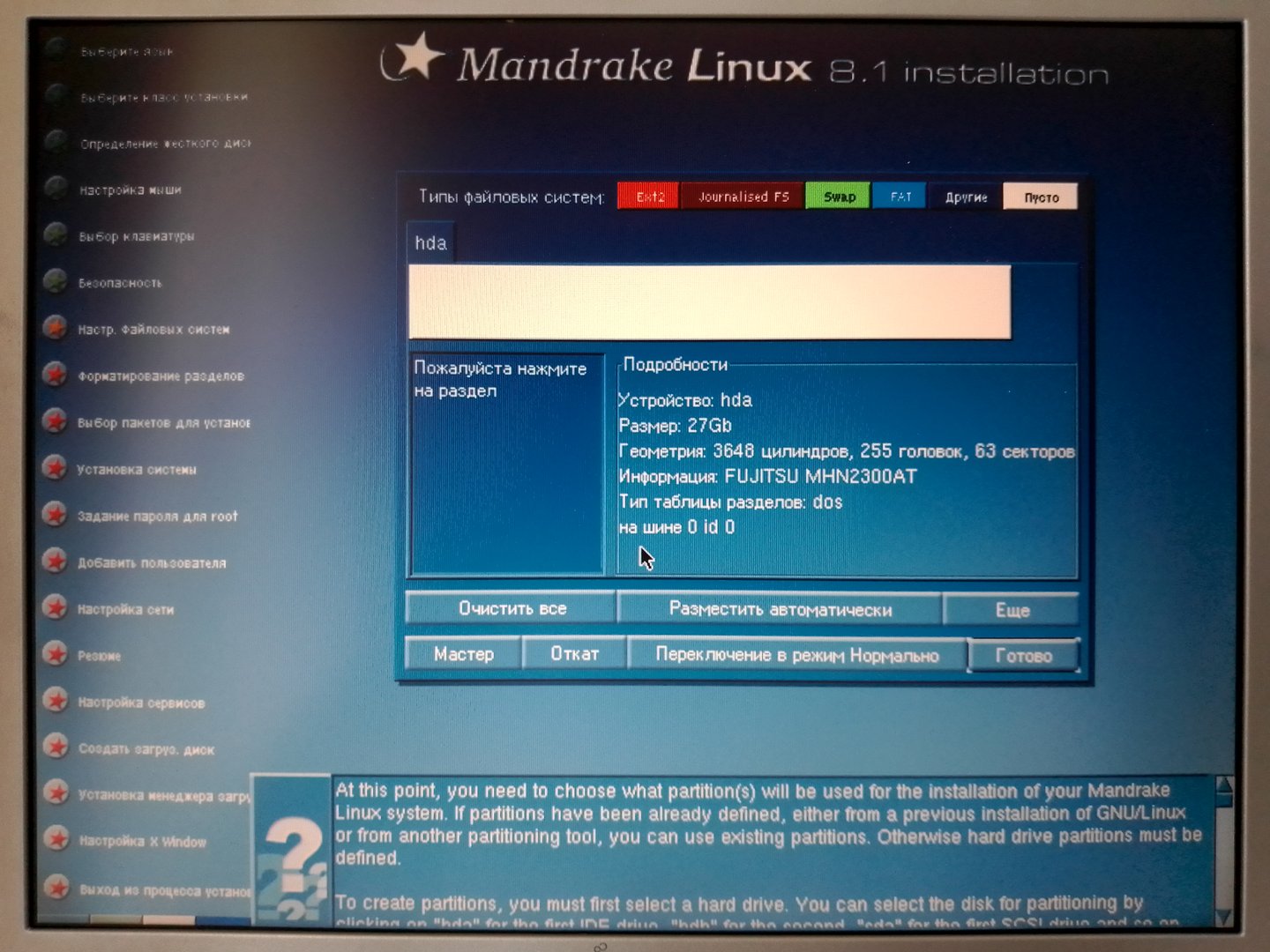

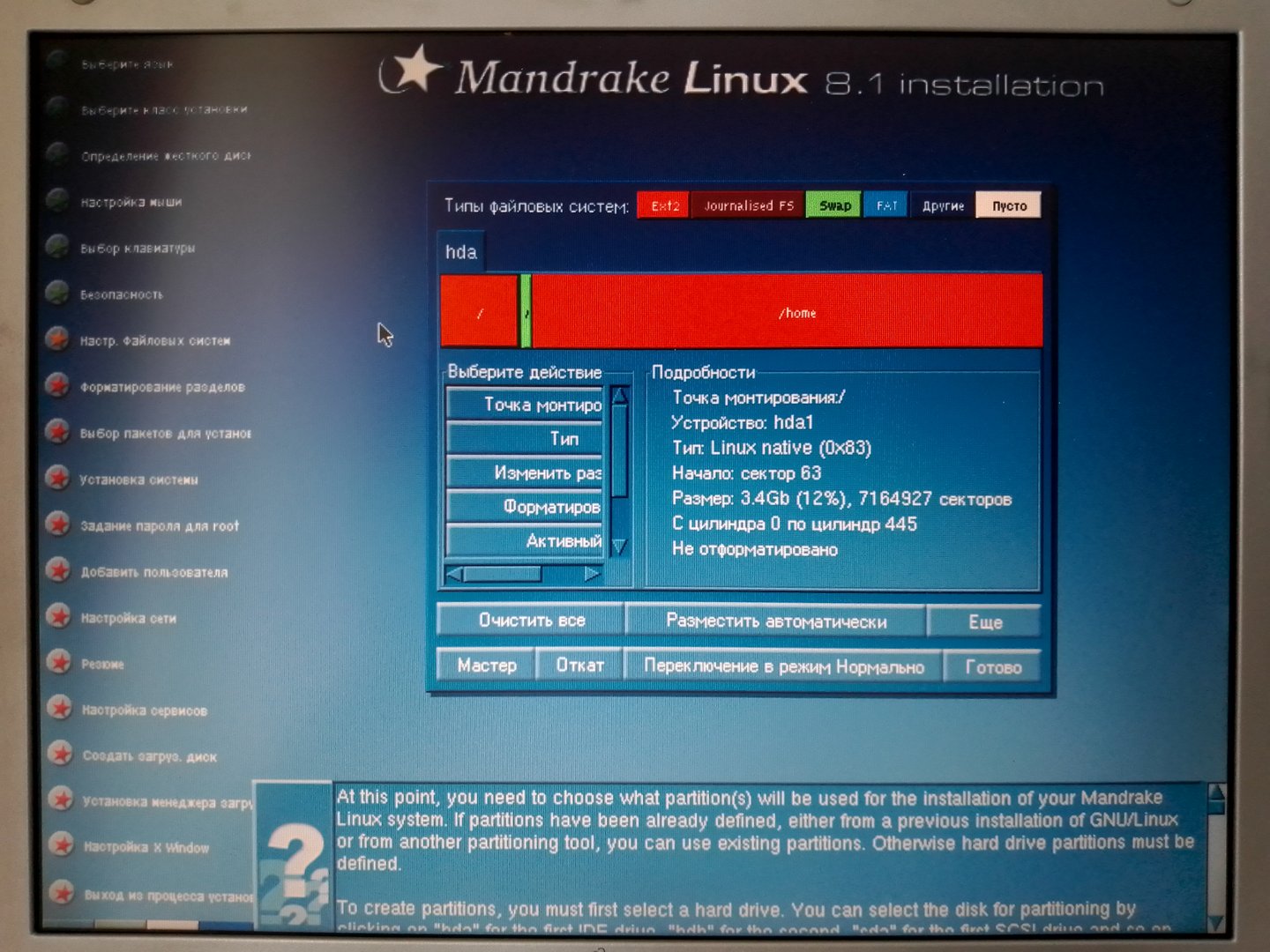

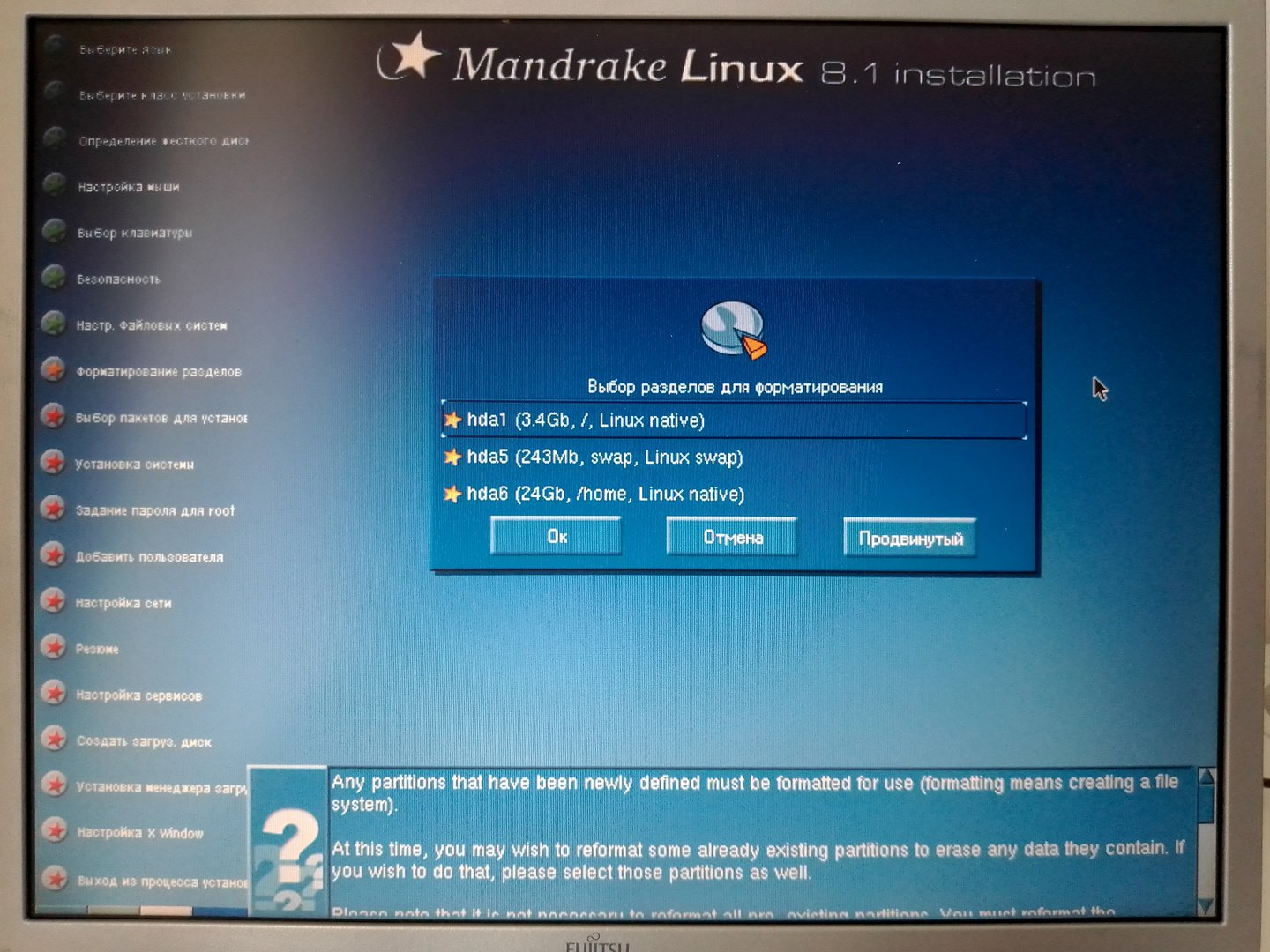

Я выбрал “Разместить автоматически”, и диск был разбит на три раздела: /, swap и /home. В качестве файловой системы по умолчанию используется Ext2. Для тех, кто не знает, эта ФС не поддерживала журналирование, которое появилось с Ext3. И я запомнил, как у меня как-то был сбой питания и ФС была повреждена. Возможно её можно было исправить, но тогда я предпочёл повторную установку.

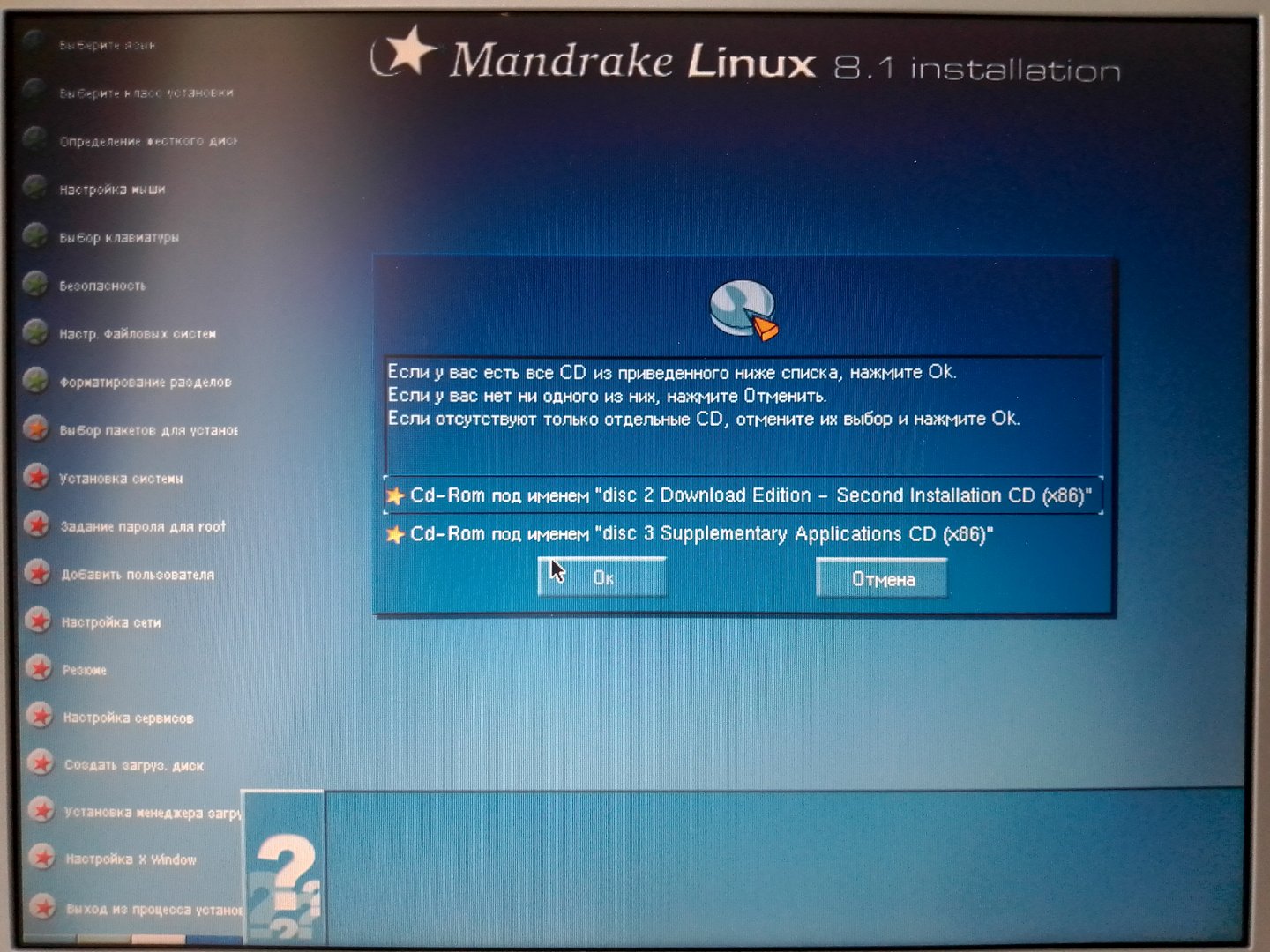

Теперь мне нужно сообщить установщику, все ли CD у меня есть. Да, у меня все три.

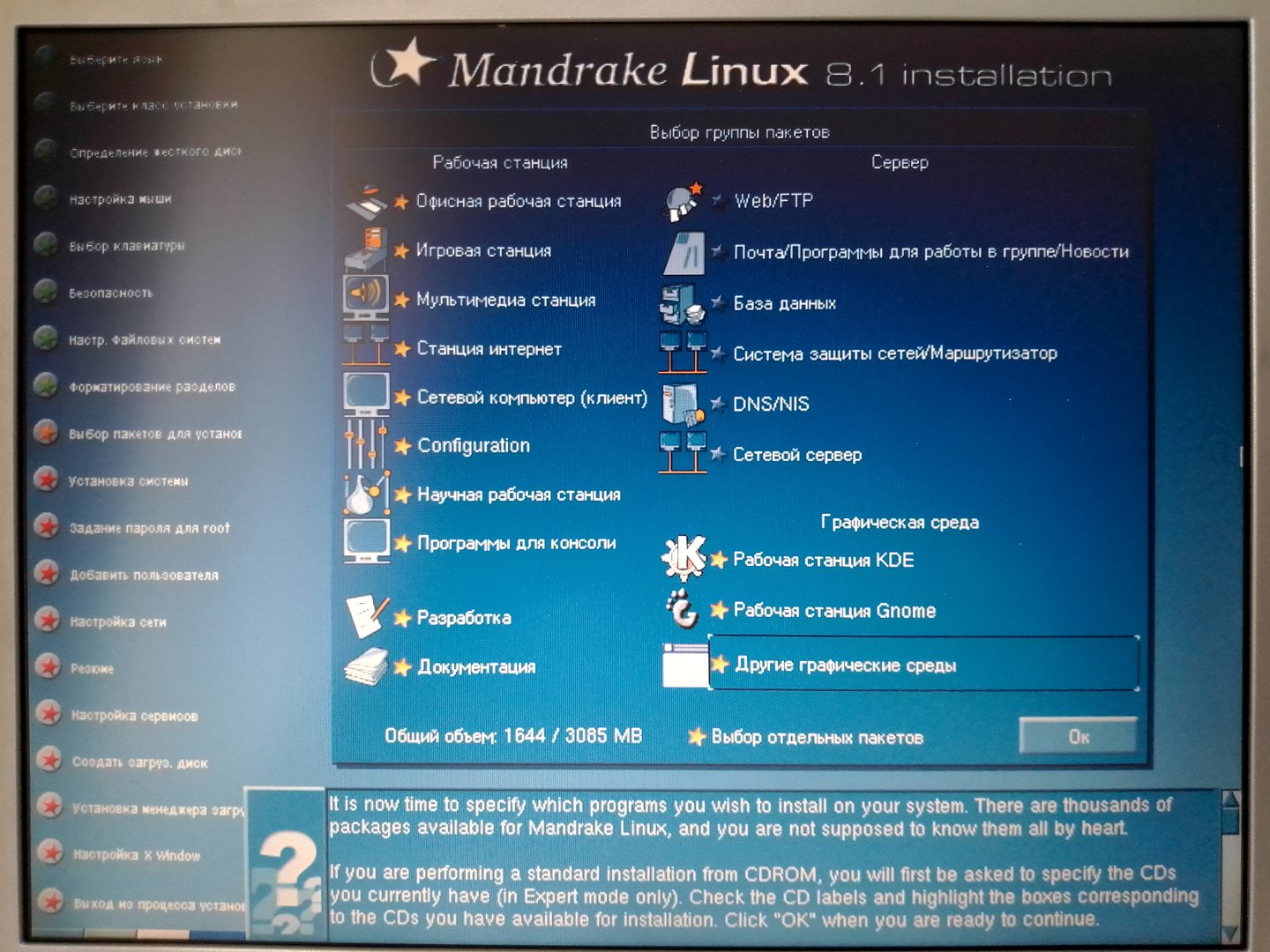

Начинается самое вкусное: выбор пакетов для установки.

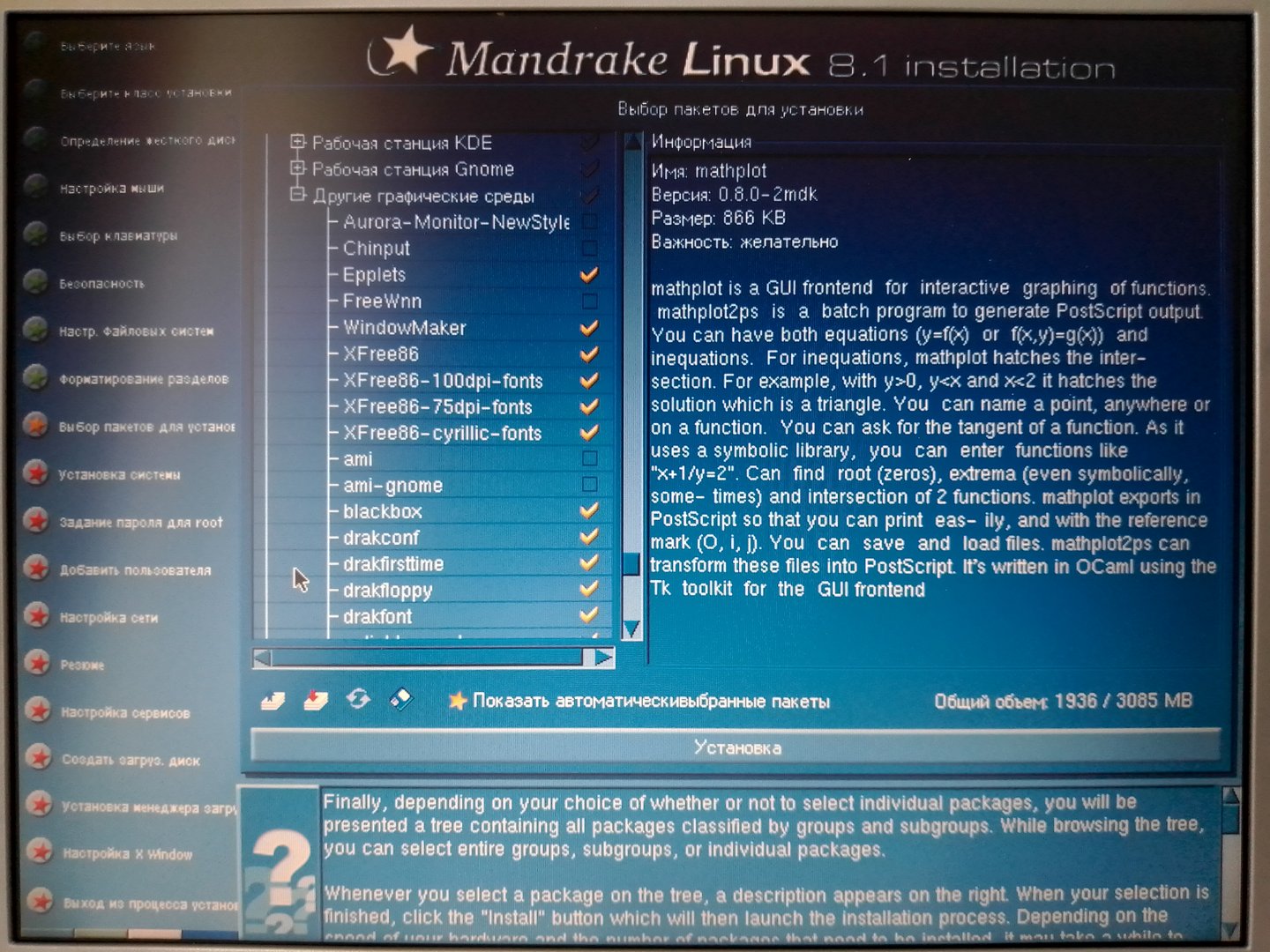

Нам позволено даже выбирать отдельные пакеты, при этому будут учитываться зависимости!

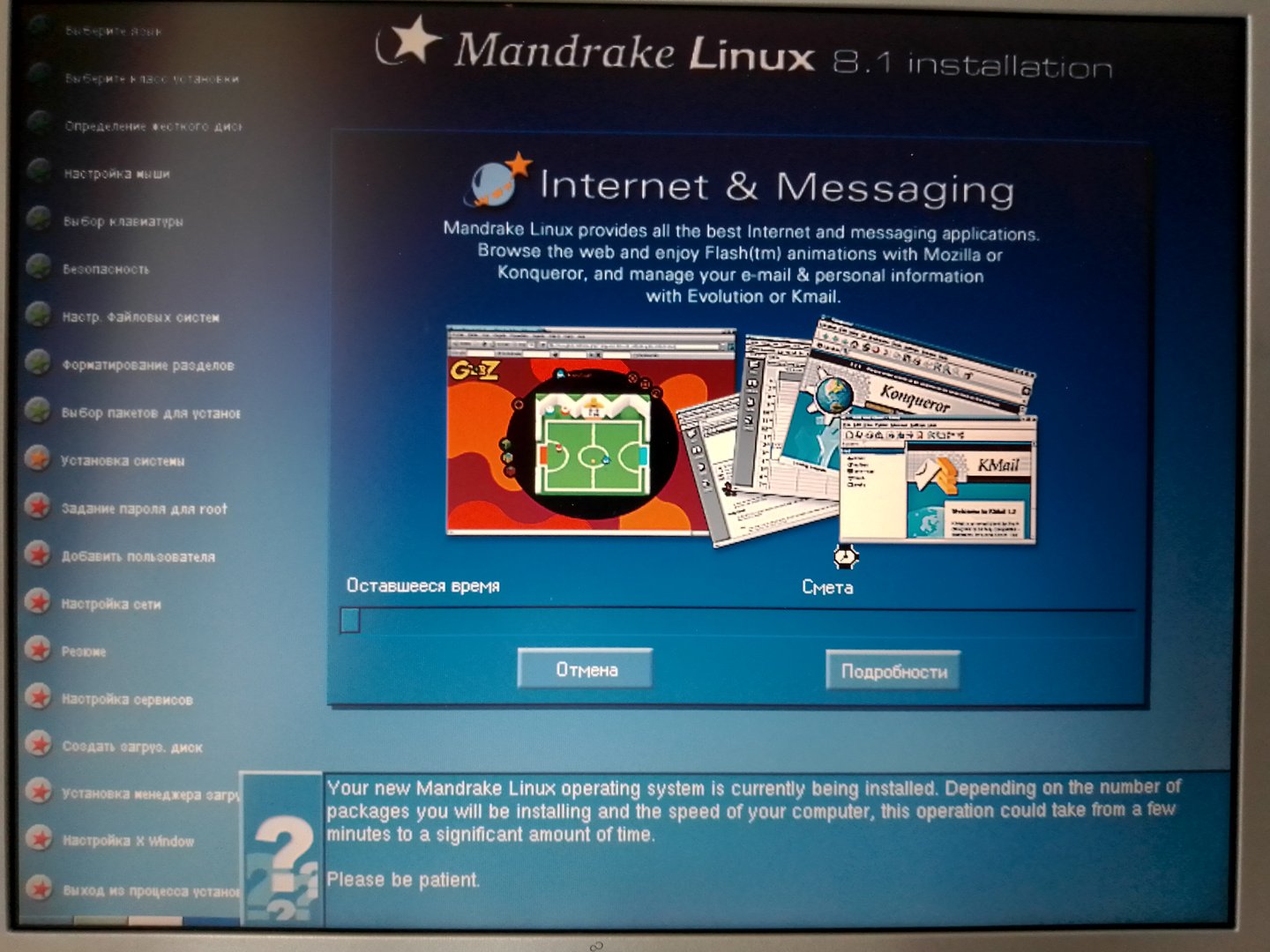

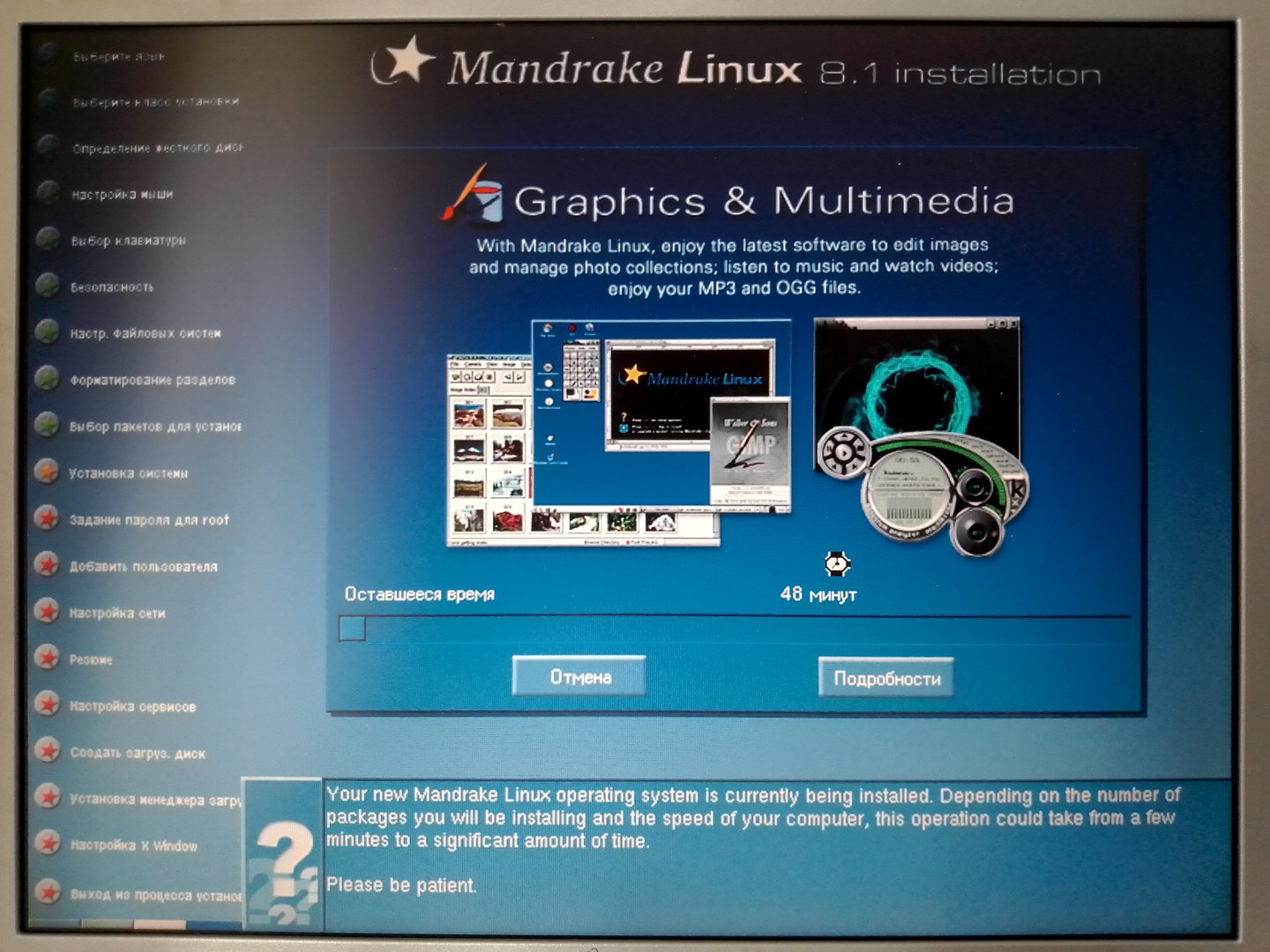

Наконец после долгого выбора пакетов для установки, начинается установка пакетов на диск.

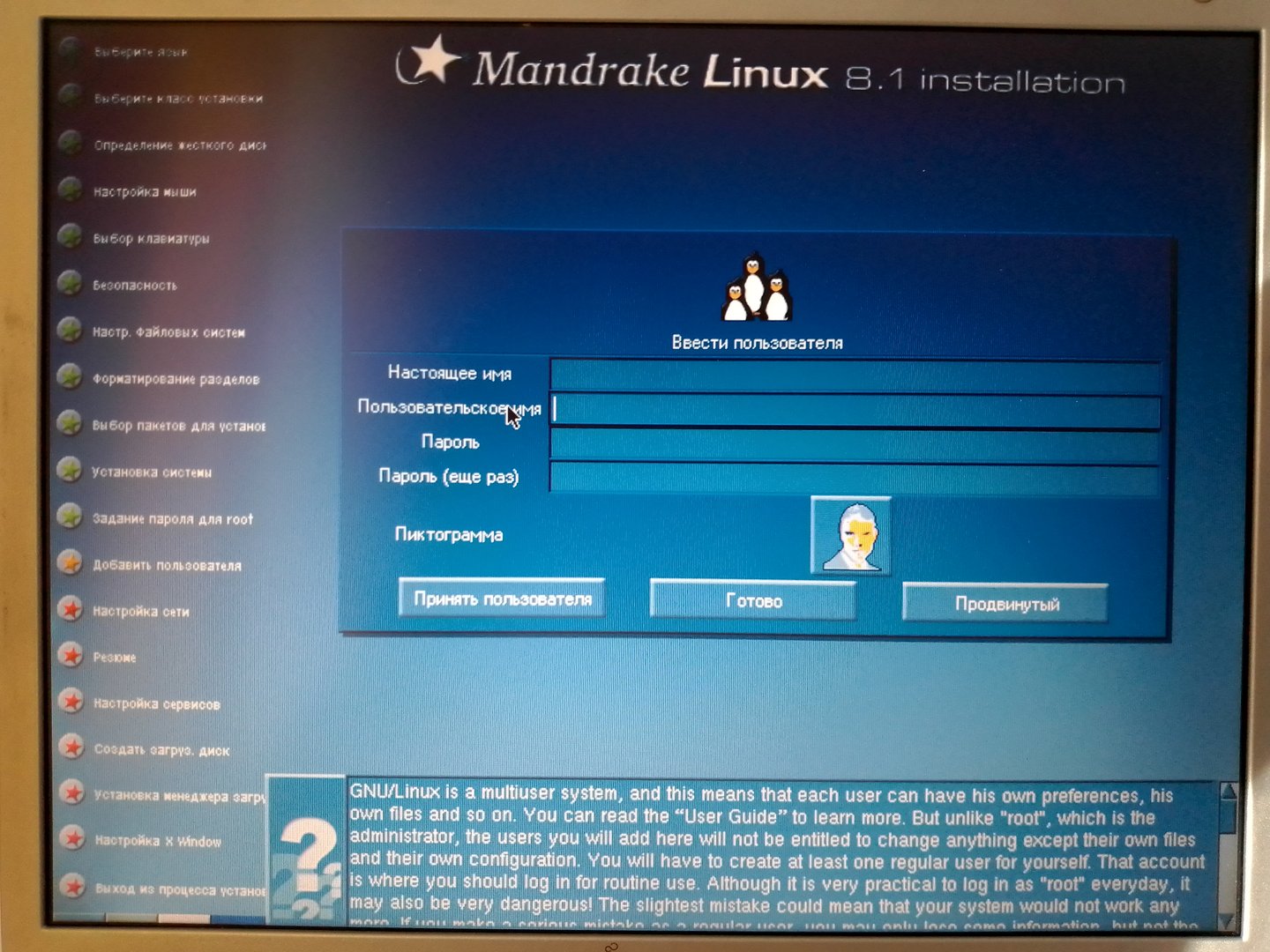

После установки пакетов нам предлагается задать пароль для root и создать простого пользователя, а также настроить автоматический вход в систему, если надо.

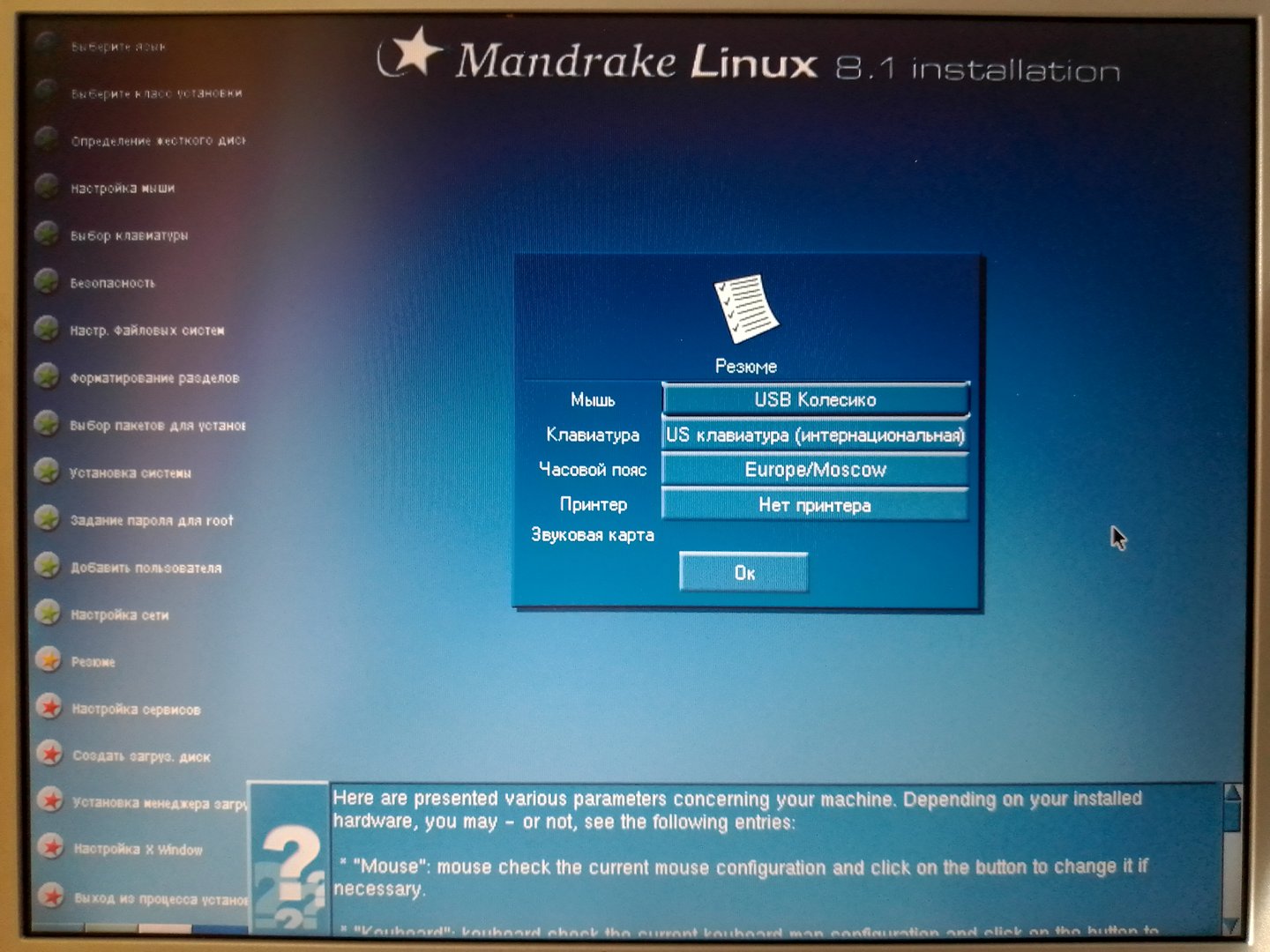

Установщик резюмирует наши настройки.

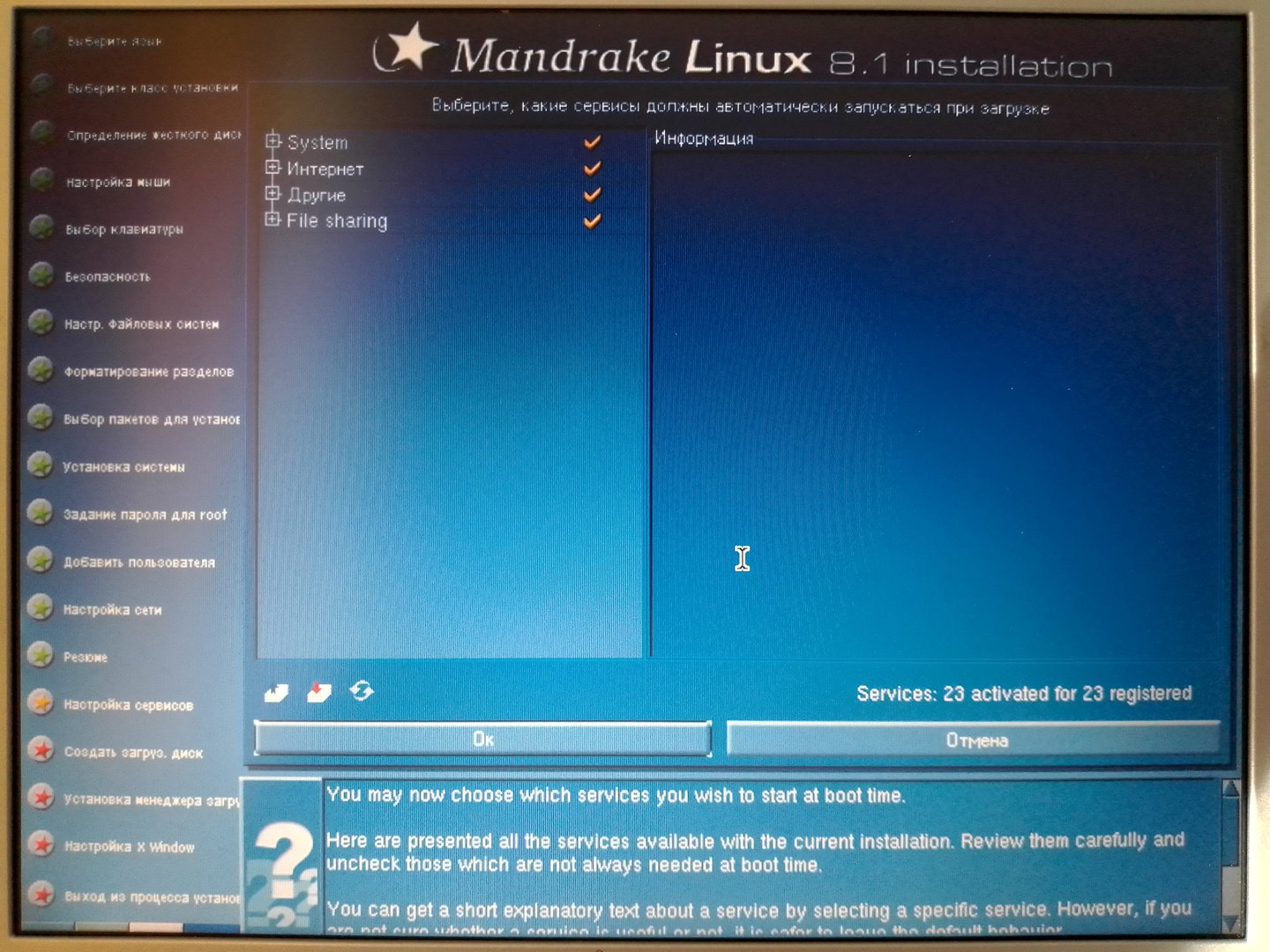

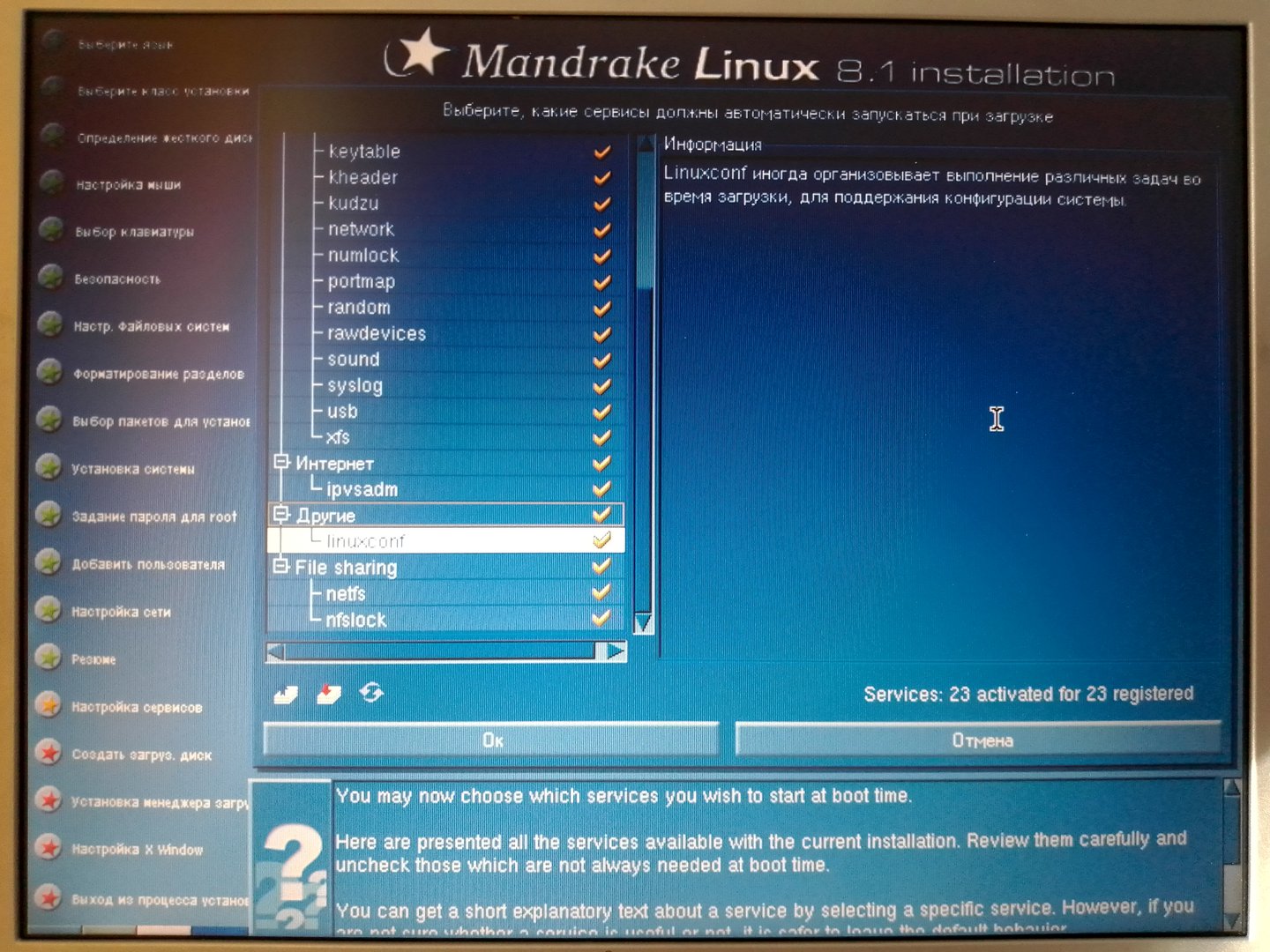

Это ещё не всё: нужно выбрать сервисы, которые будут автоматически запускаться.

Конфигурированием системы во время загрузки занимался сервис linuxconf. (Интересно, а что если его отключить? Но я не стал экспериментировать…)

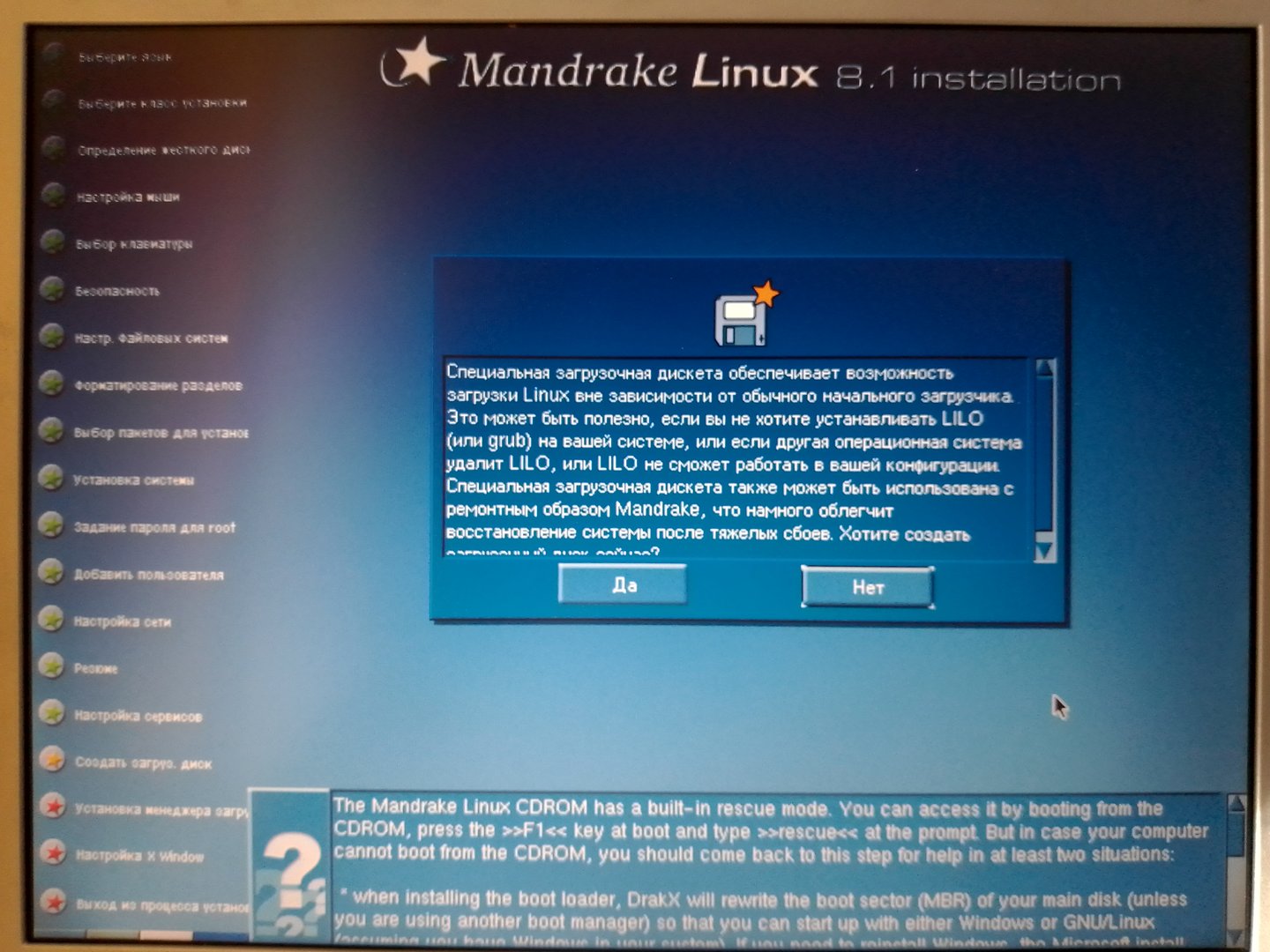

Создание загрузочной дискеты. В те годы чаще использовался загрузчик LILO (Linux Loader). Припоминаю, как загрузка не пошла и на экране застыло LIL.

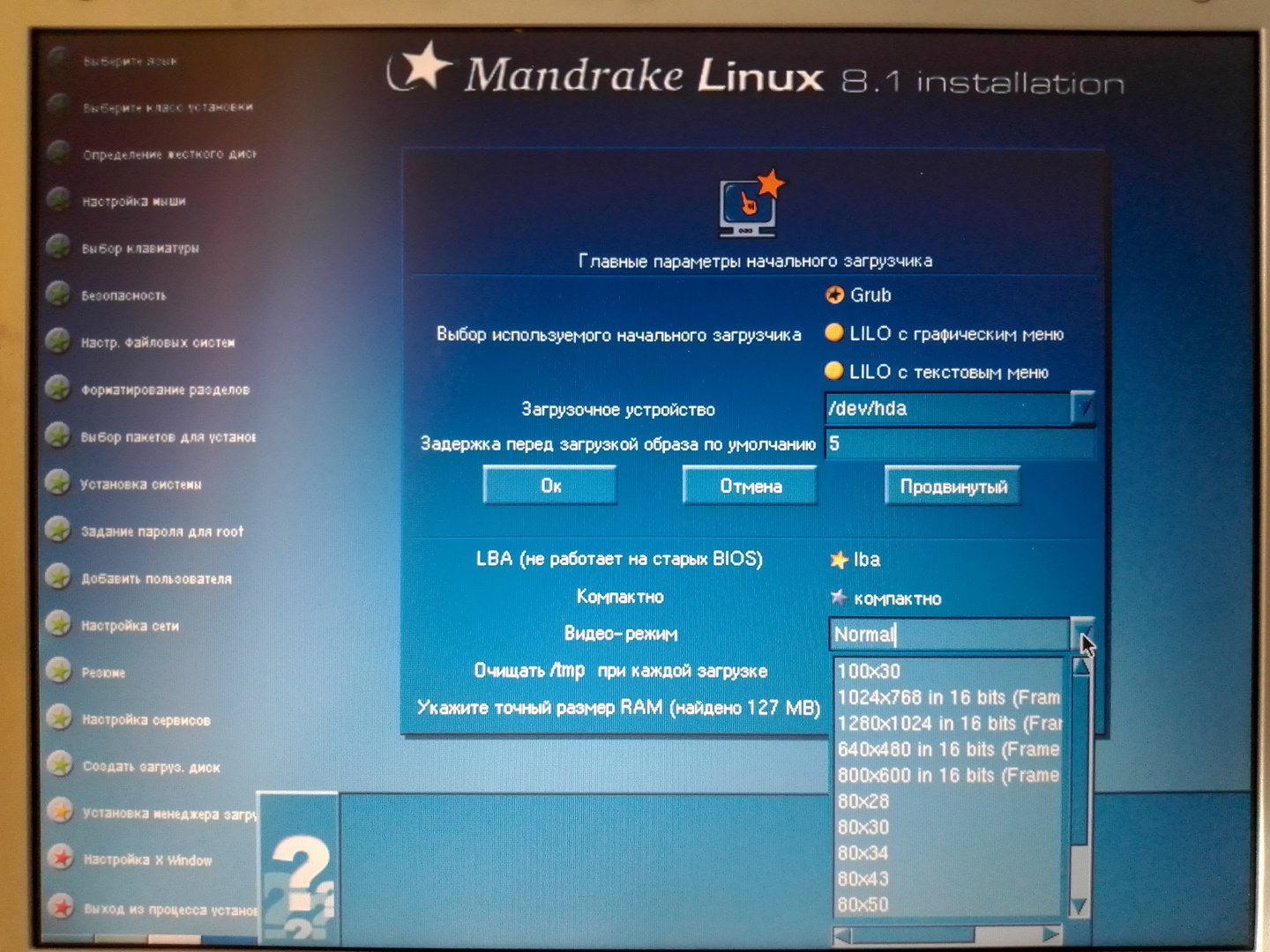

Настало время настроить загрузчик. В то время Grub ещё не стал повсеместным, и продолжал использоваться LILO.

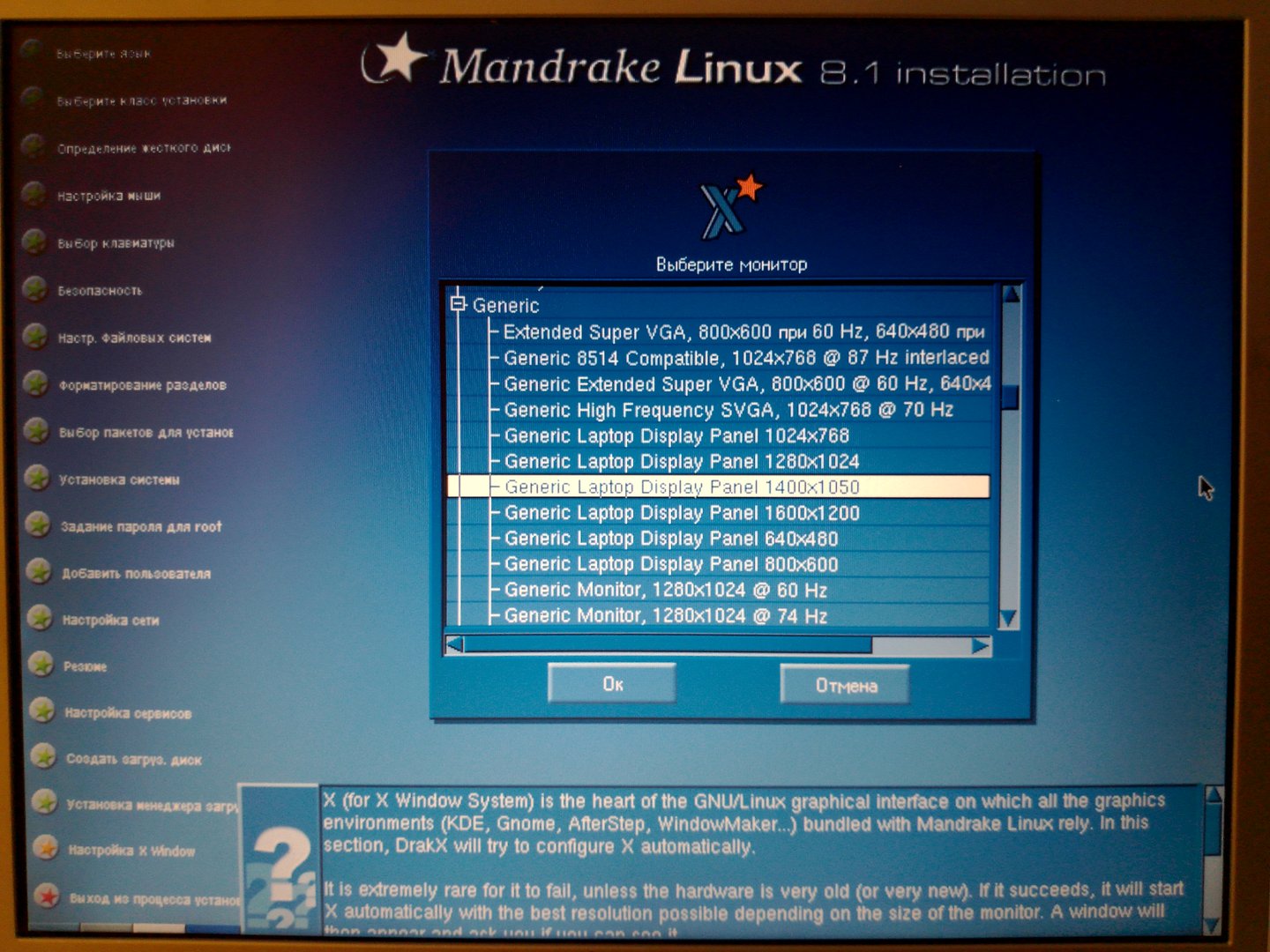

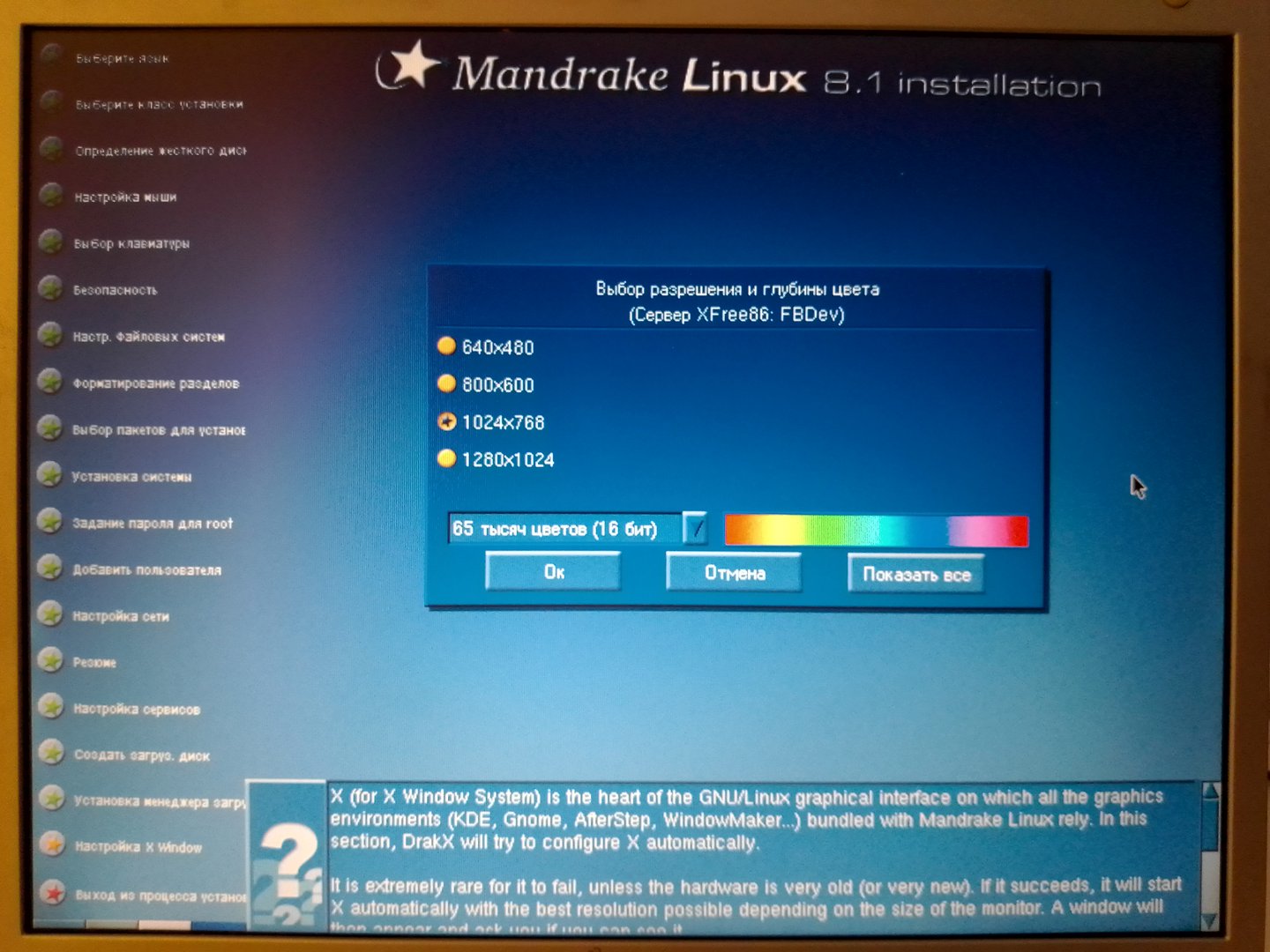

Выбираем дисплей для X Window System.

Вот незадача: а нужного разрешения то нет…

По завершению установки поэкспериментировал с выбором тем установщика. Например, была такая вот модная, под мрамор…

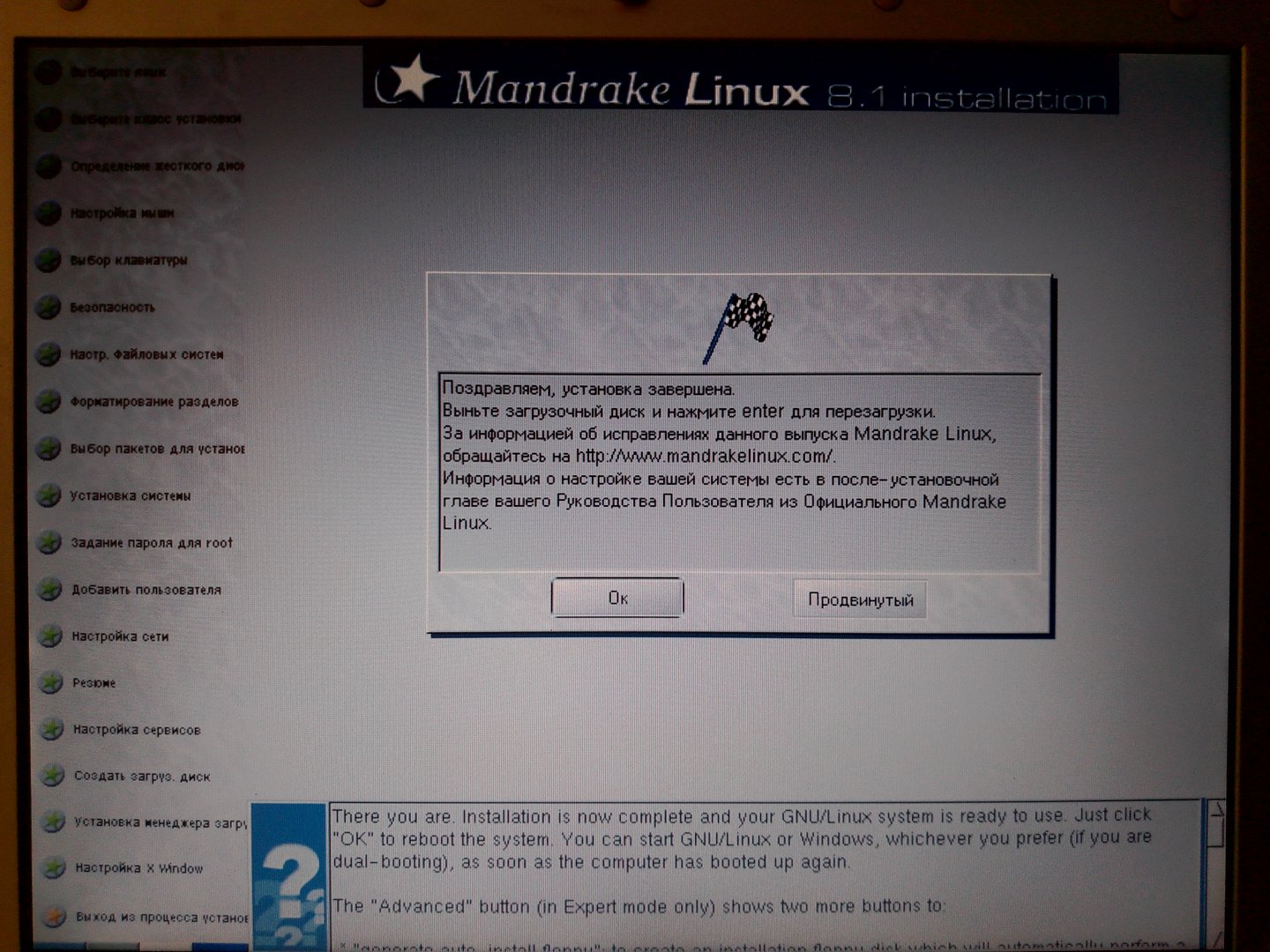

Первые шаги в Mandrake 8

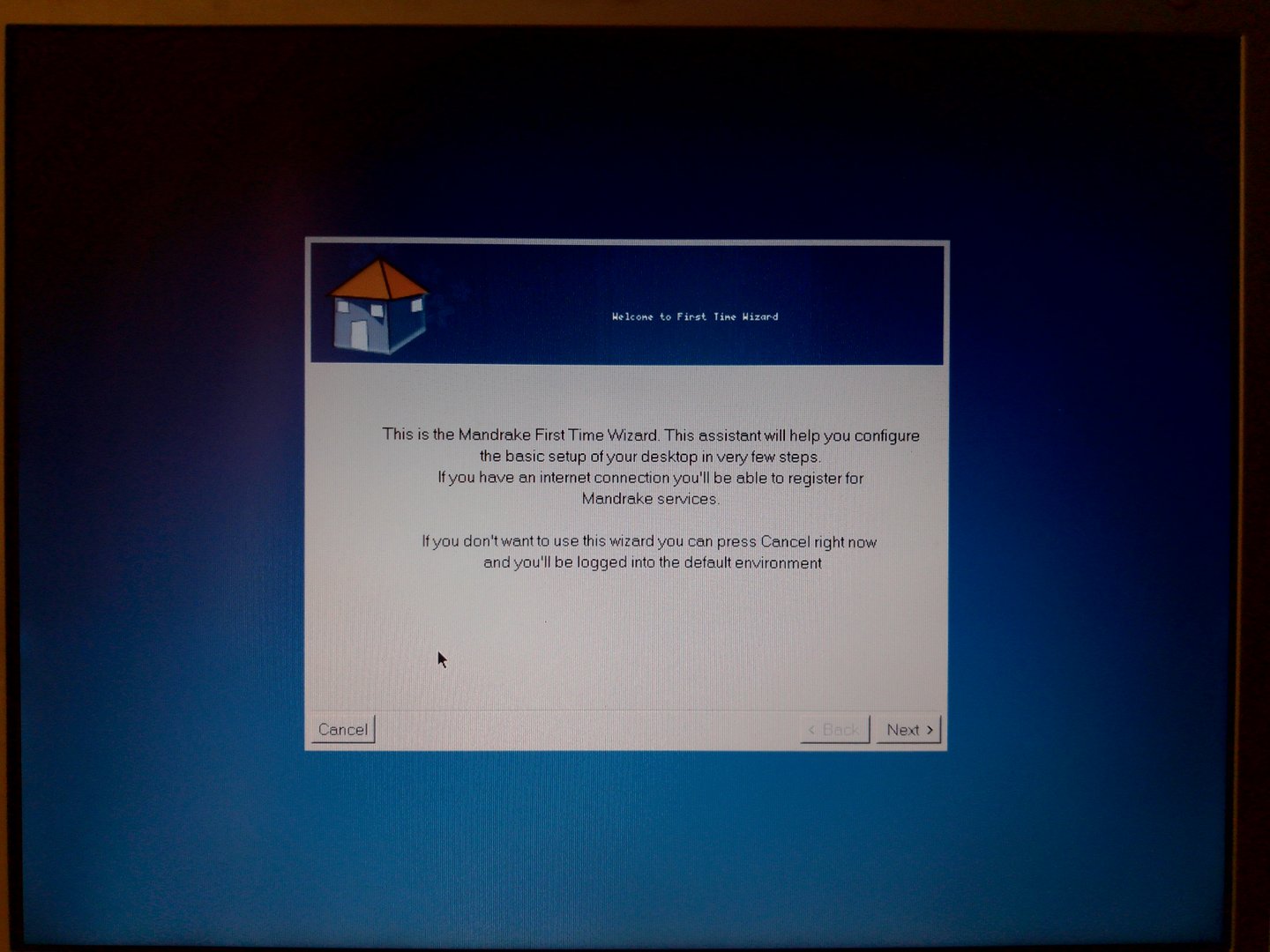

После загрузки свеже установленного Mandrake 8 и первого входа в систему нам предлагается пройти пошаговую процедуру настройки.

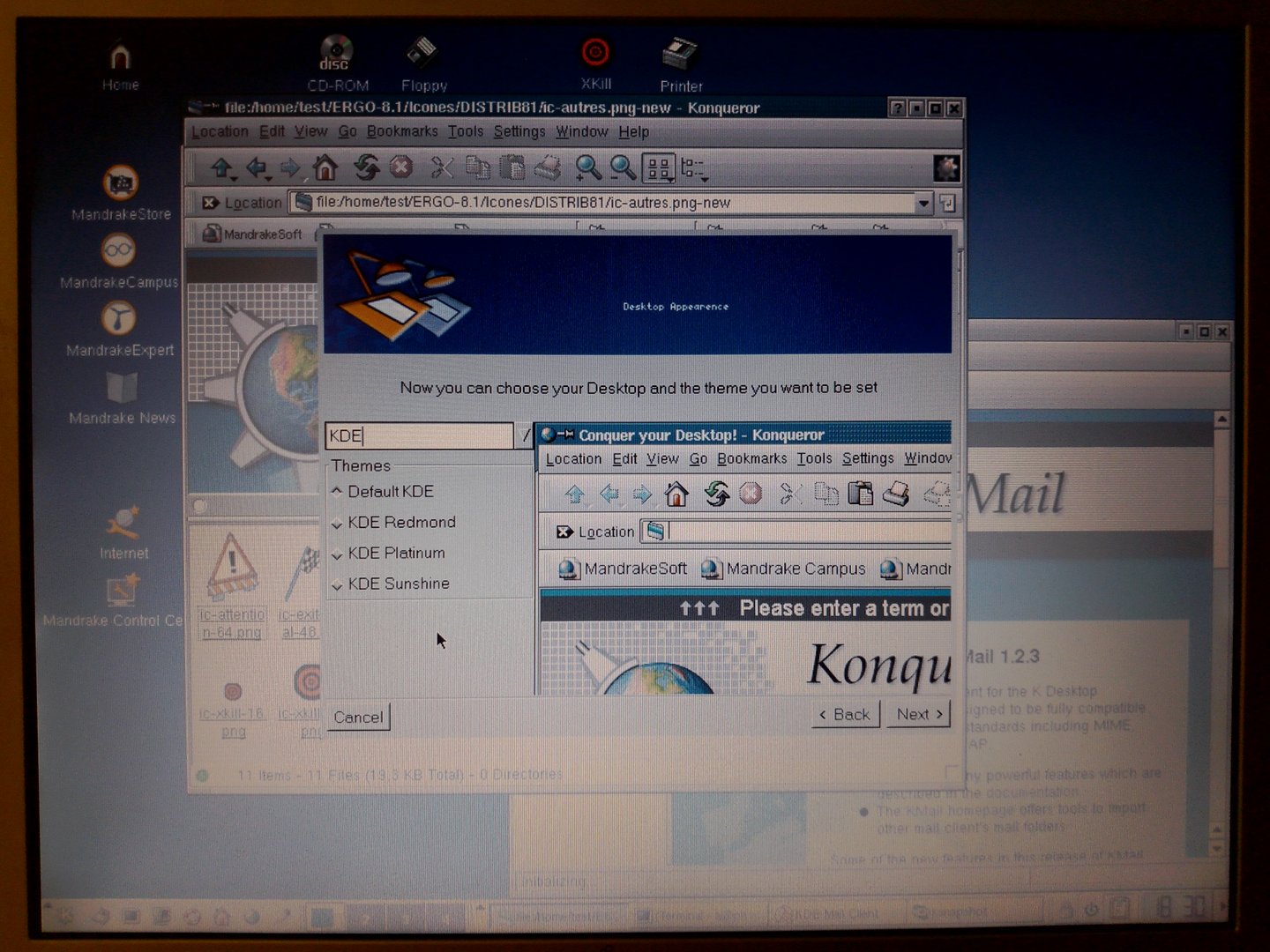

Можно выбрать вариант рабочего стола и темы для него. Например, KDE.

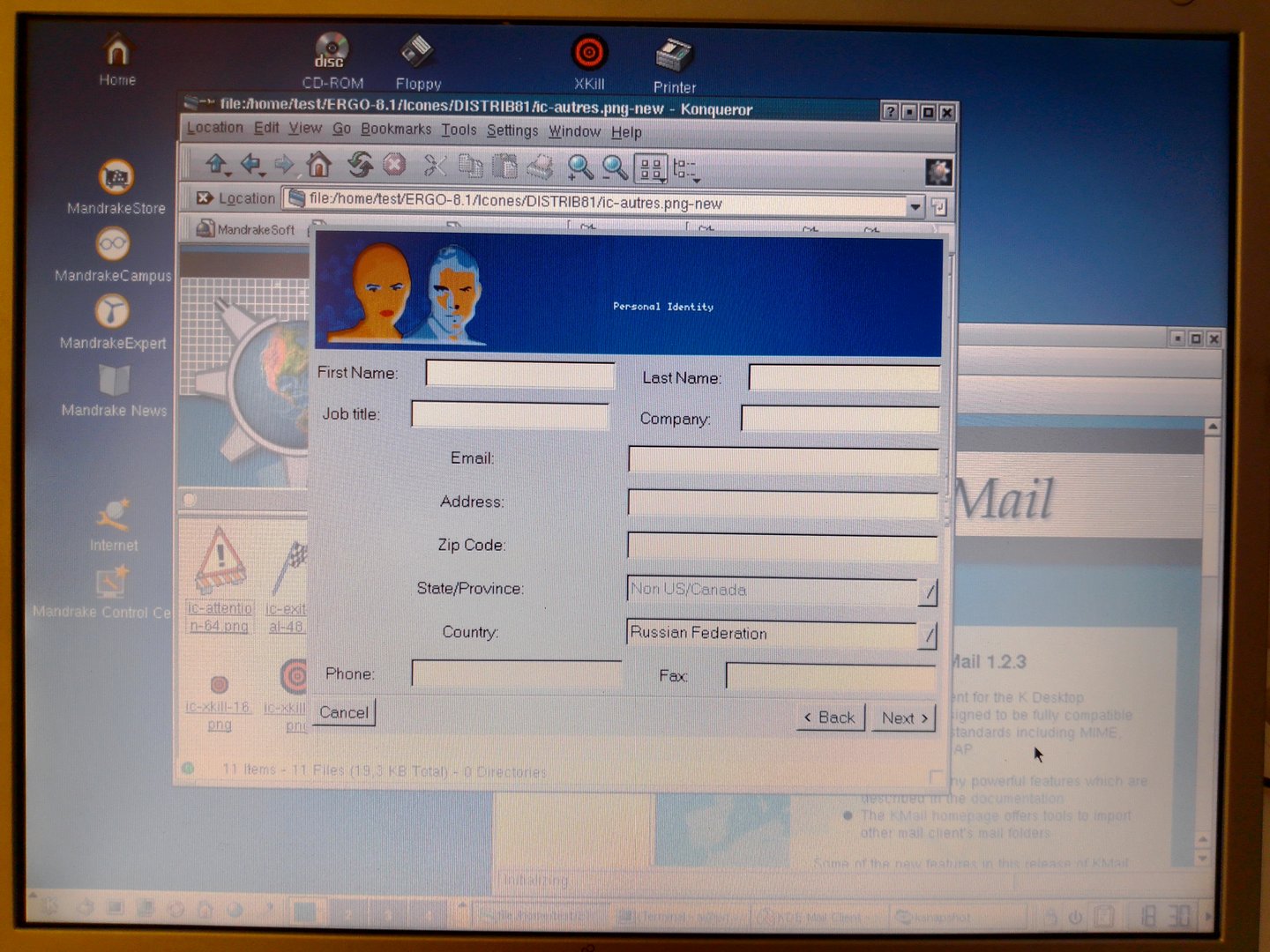

Внесение личных данных.

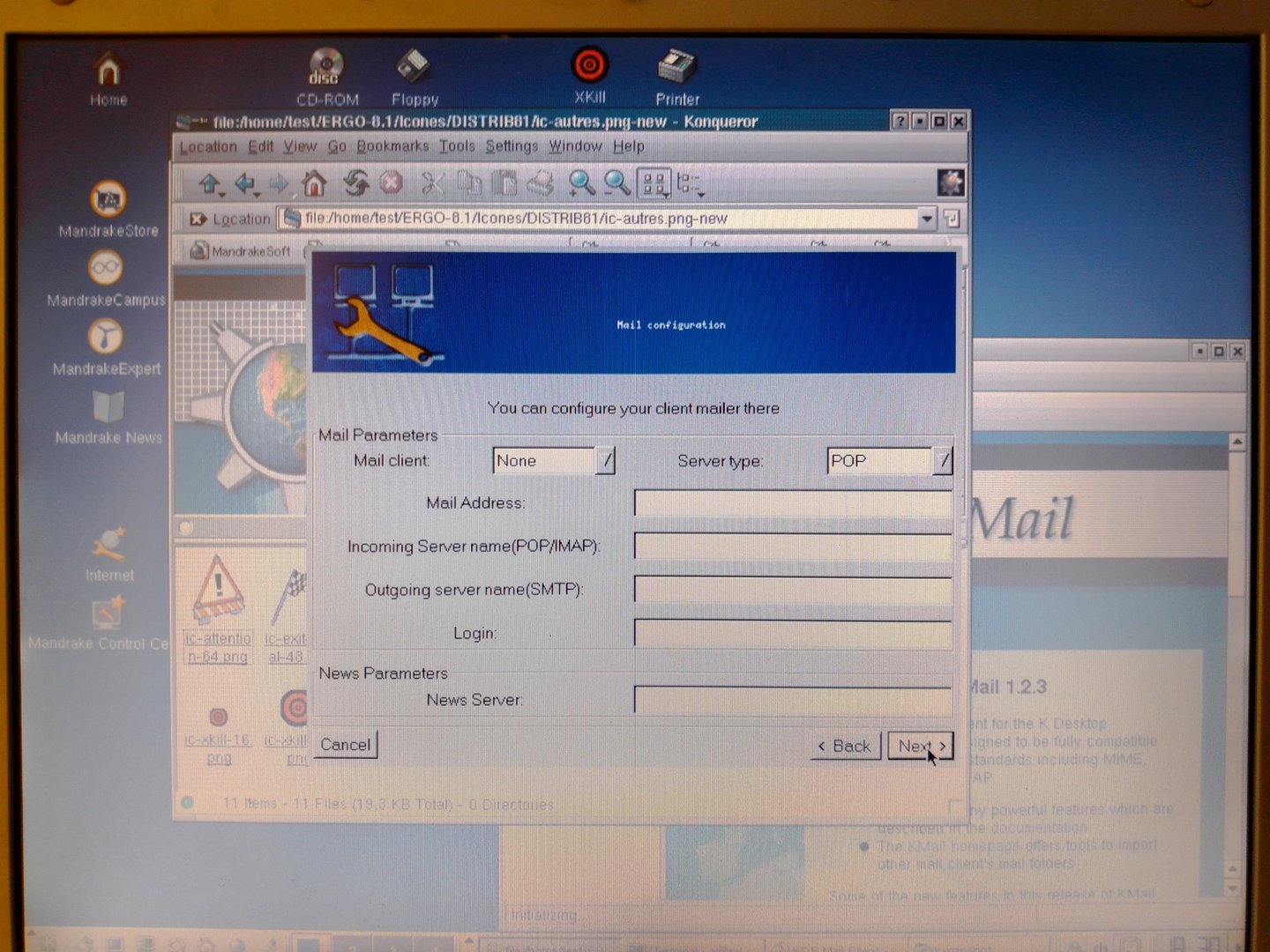

Настройка электронной почты.

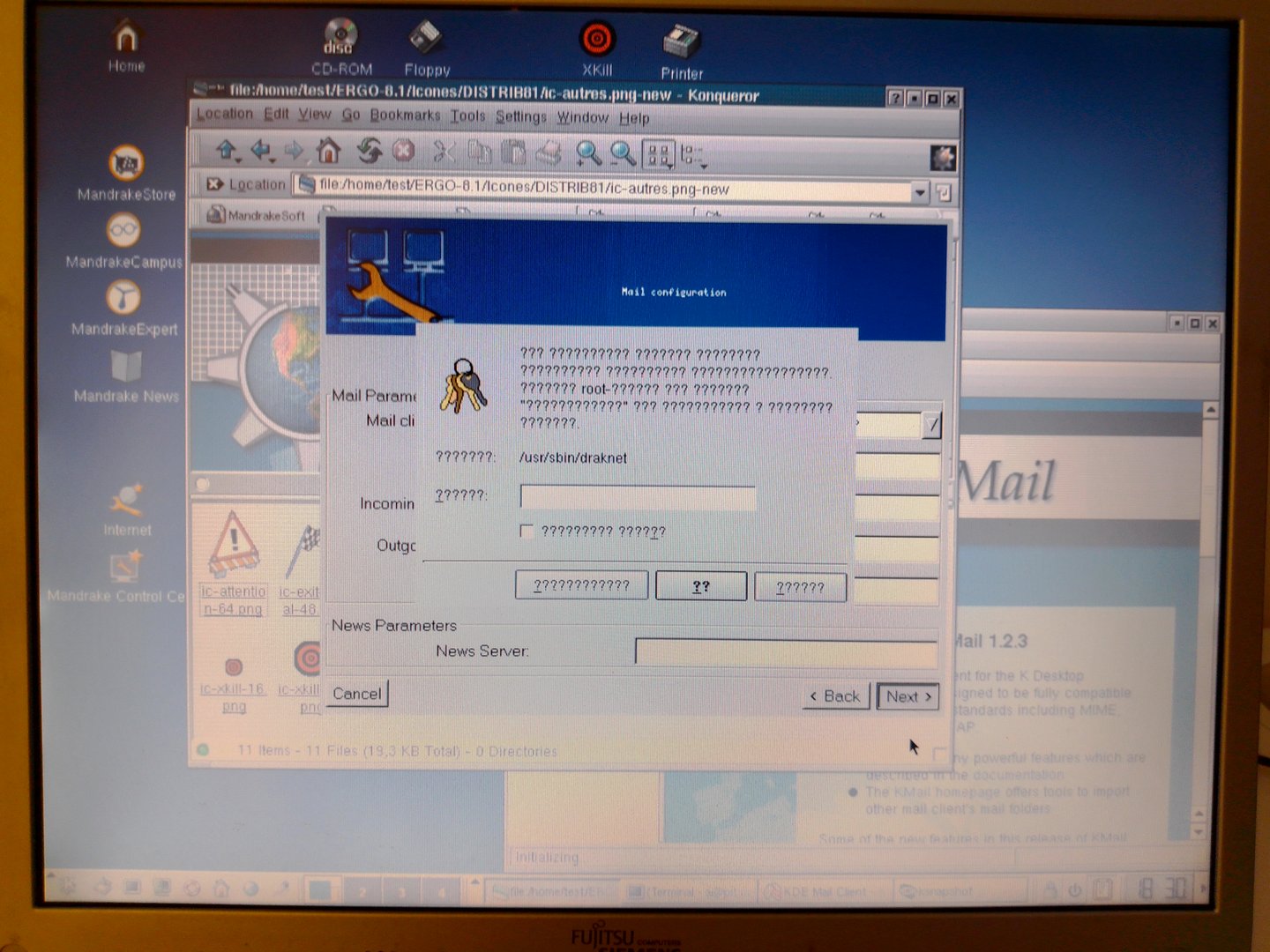

Запрос пароля root. Два облома в одном месте: проблема с руссификацией и отказ принять пароль.

Варианты рабочего стола в Mandrake 8

Ну и в завершение обзора несколько снимков с различными рабочими столами. Думаю некоторые из них кому-то из вас будут знакомы.

Самое интересное это конечно же KDE 2 и GNOME 1. Посмотрим.

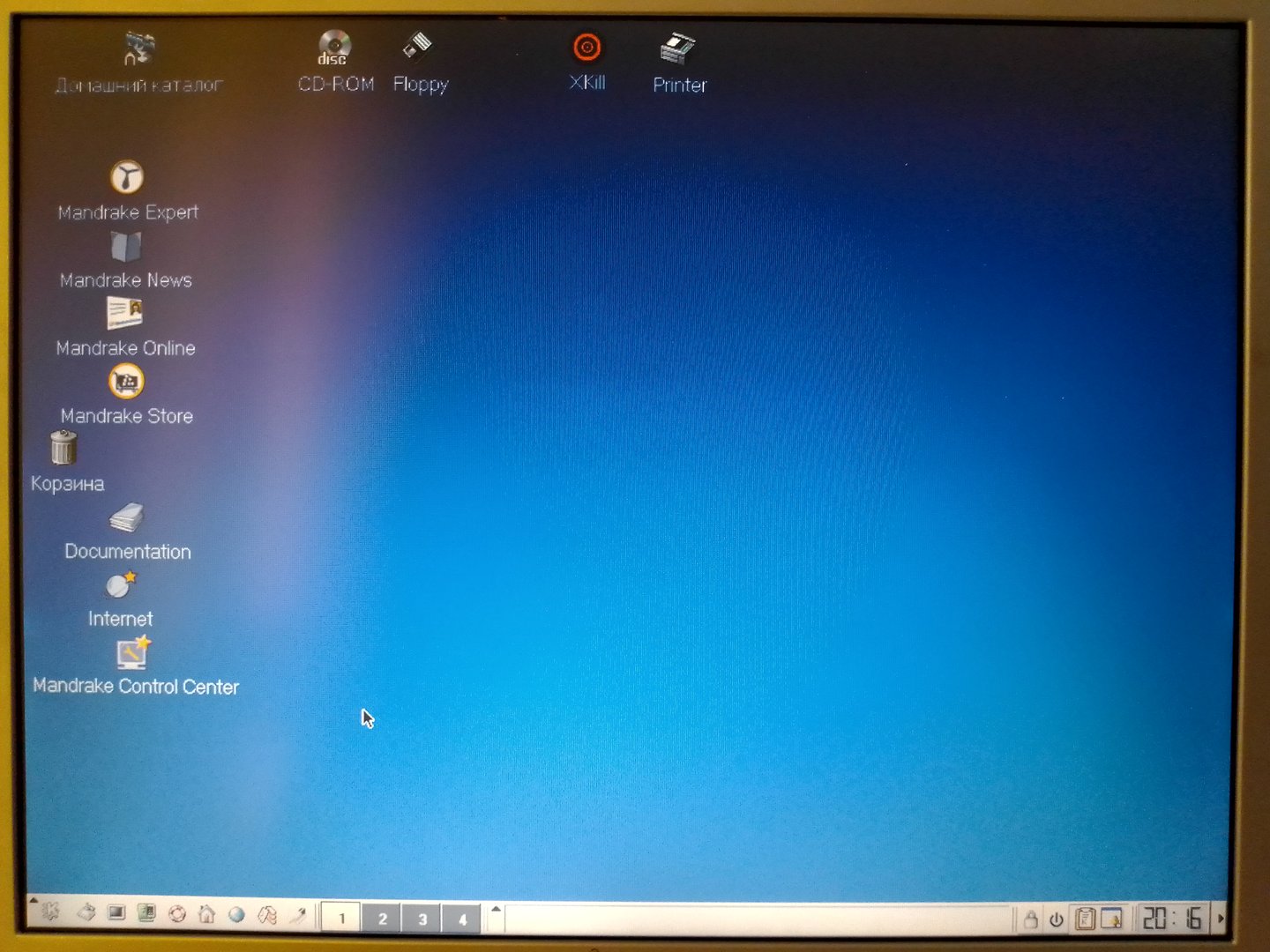

Рабочий стол KDE 2.

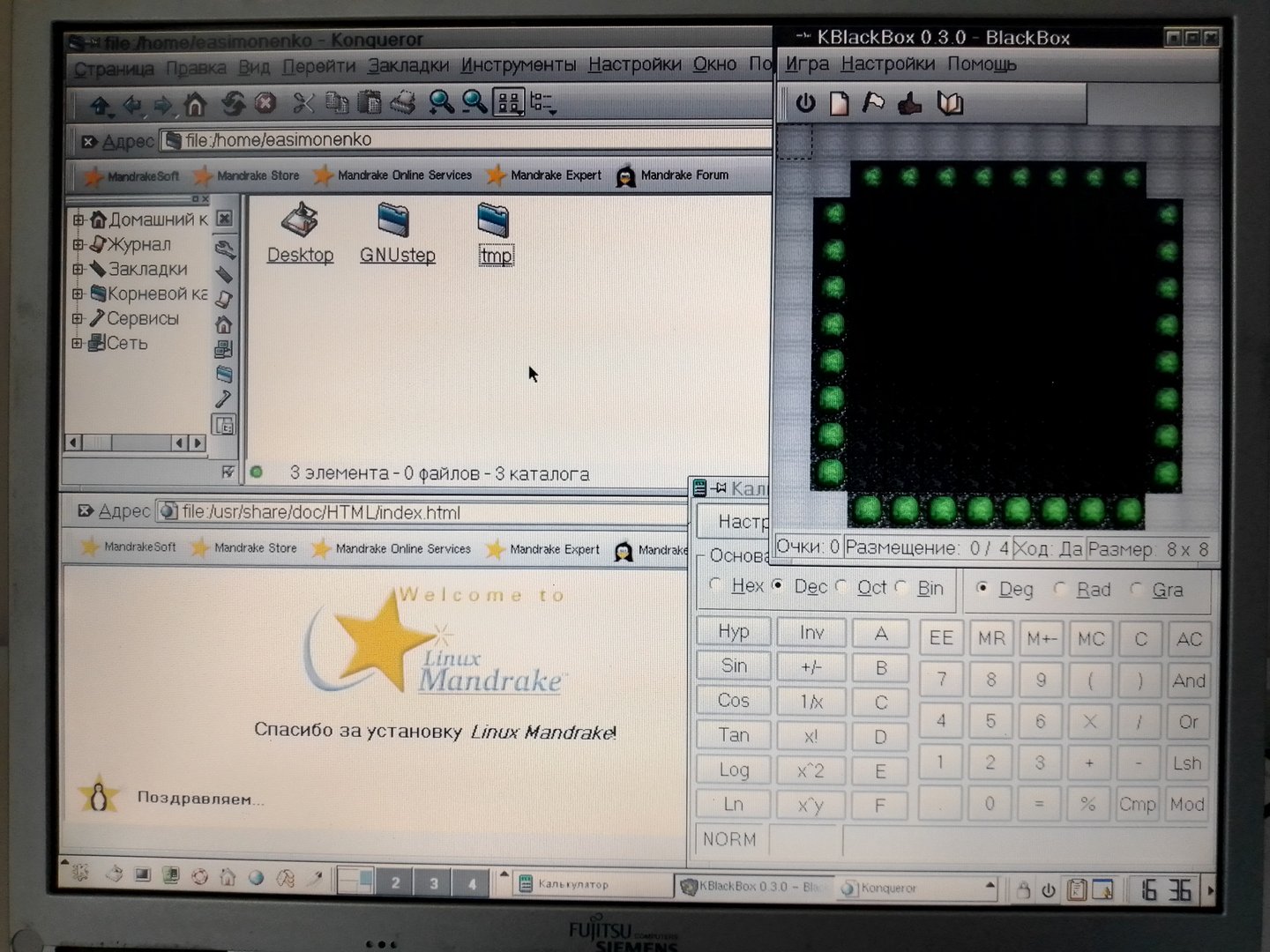

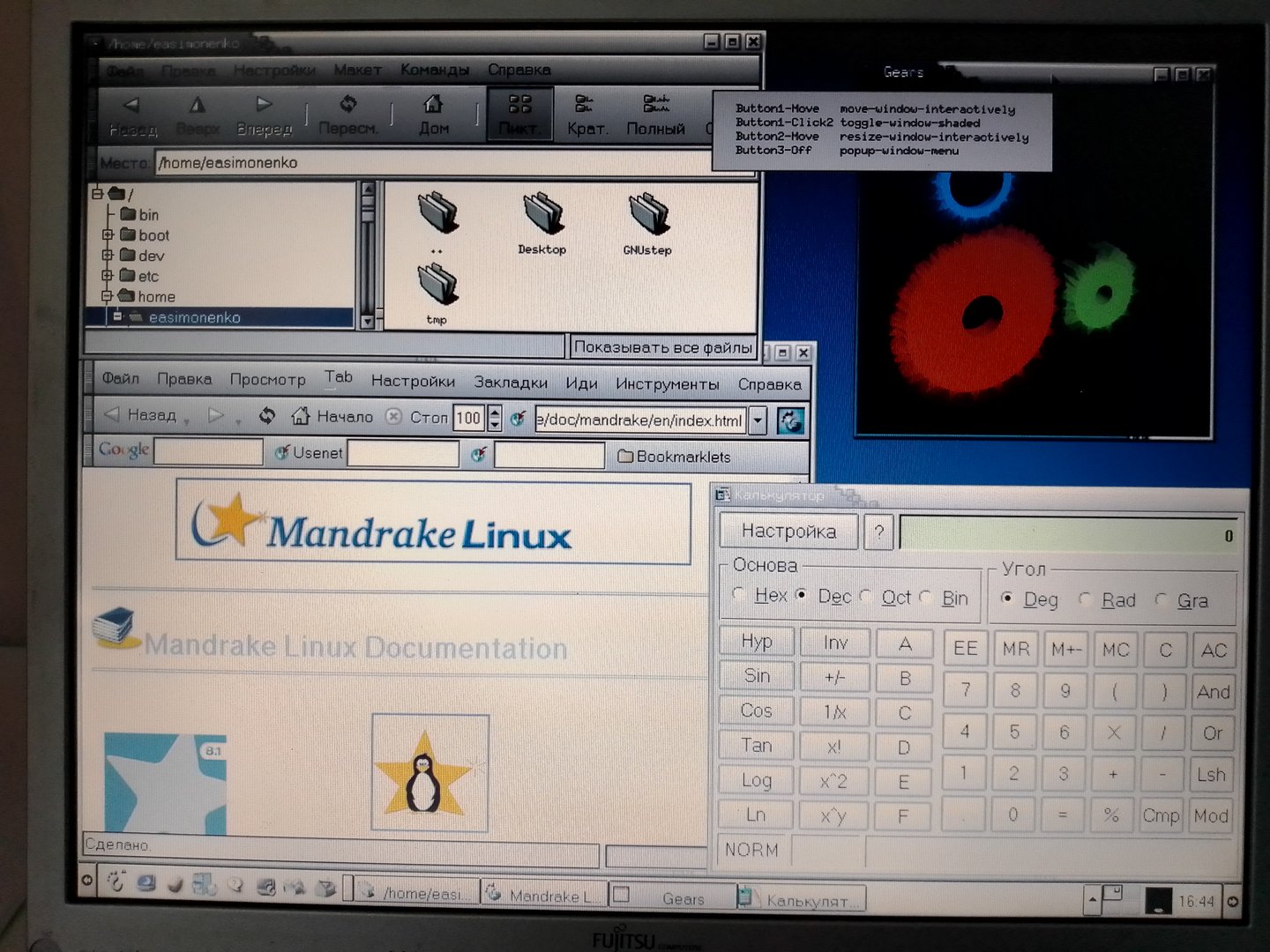

KDE 2 с некоторыми приложеними. Калькулятор, кажется, из GNOME.

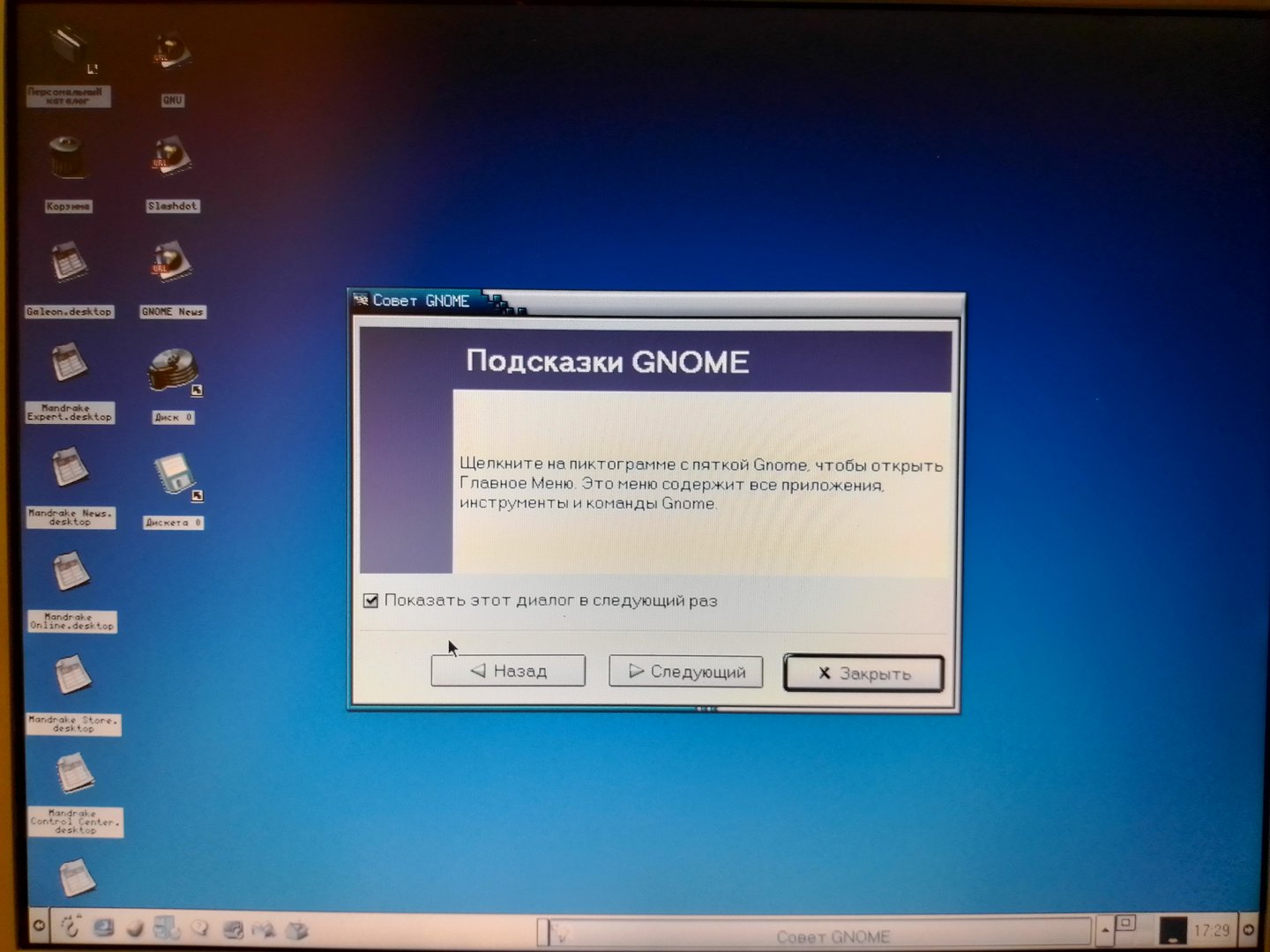

Рабочий стол GNOME 1.4.

GNOME с приложениями. Шестерёнки молотят отлично.

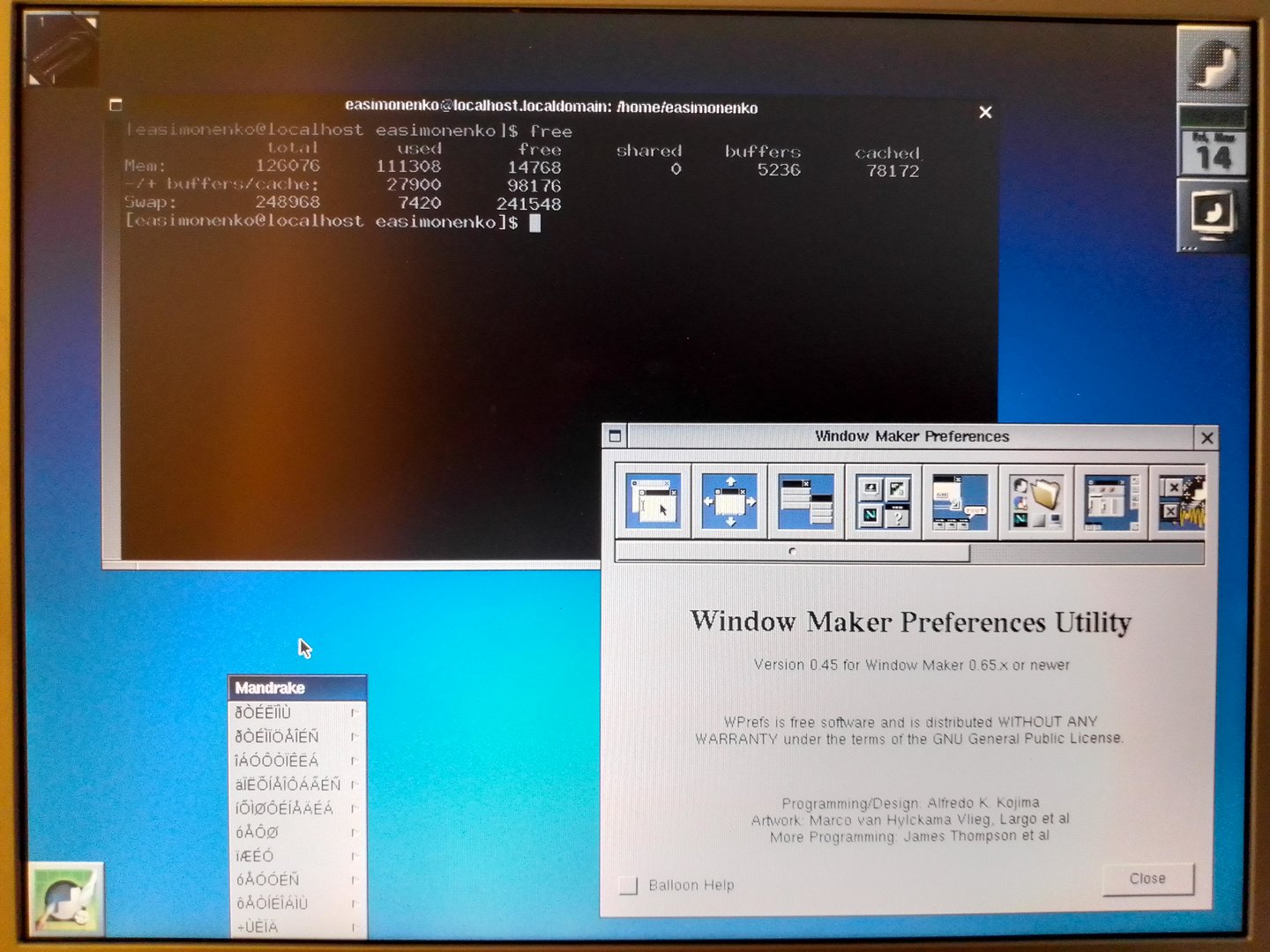

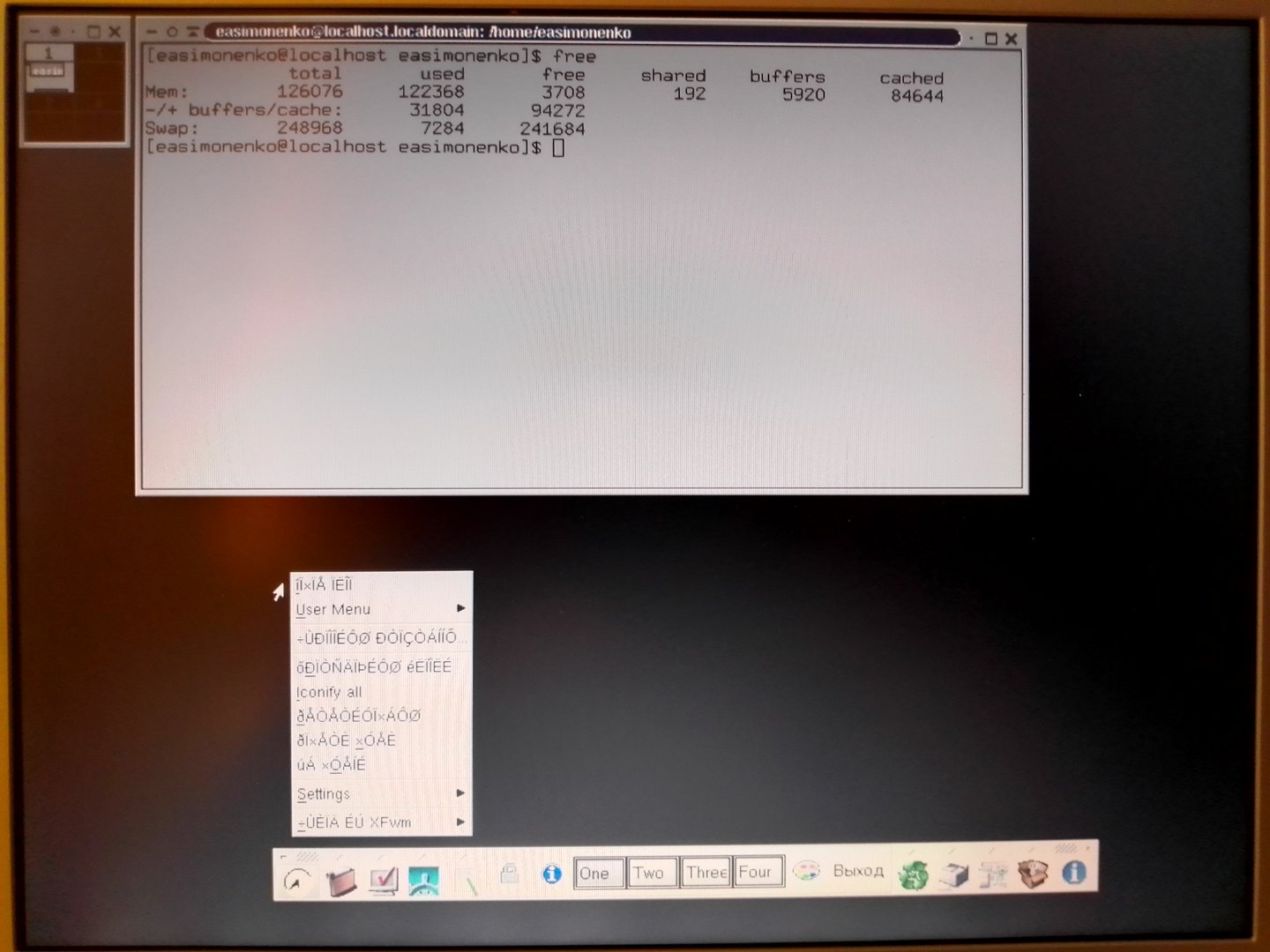

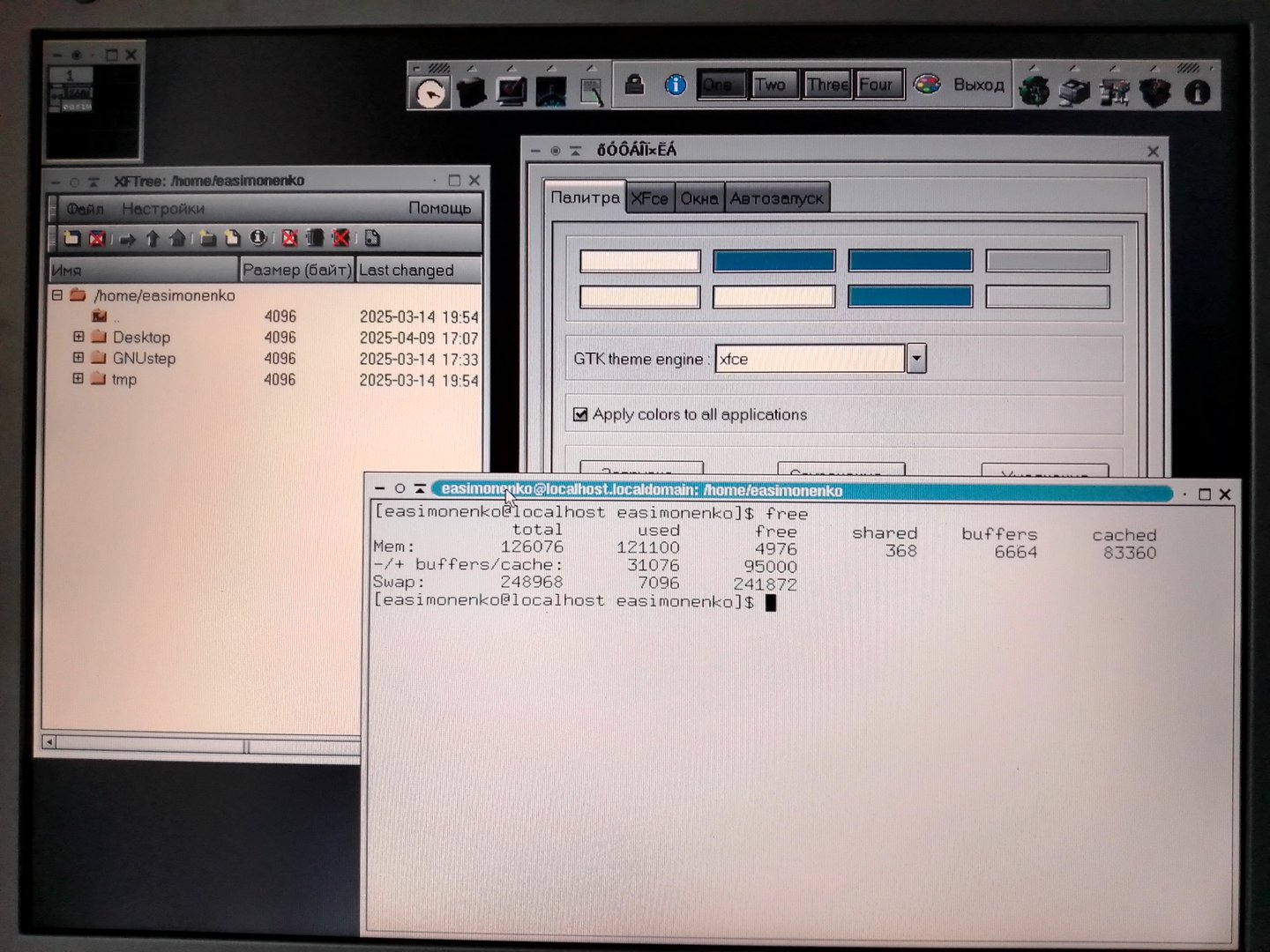

Рабочий стол в стиле NextStep это Window Maker с GNUStep. Кстати, специально в каждой среде посмотрел, сколько памяти занято: оказалось, что во всех примерно одинаково, плюс-минус 120 Мб, но меньше всех в GNOME 104 Мб и Window Maker немного больше.

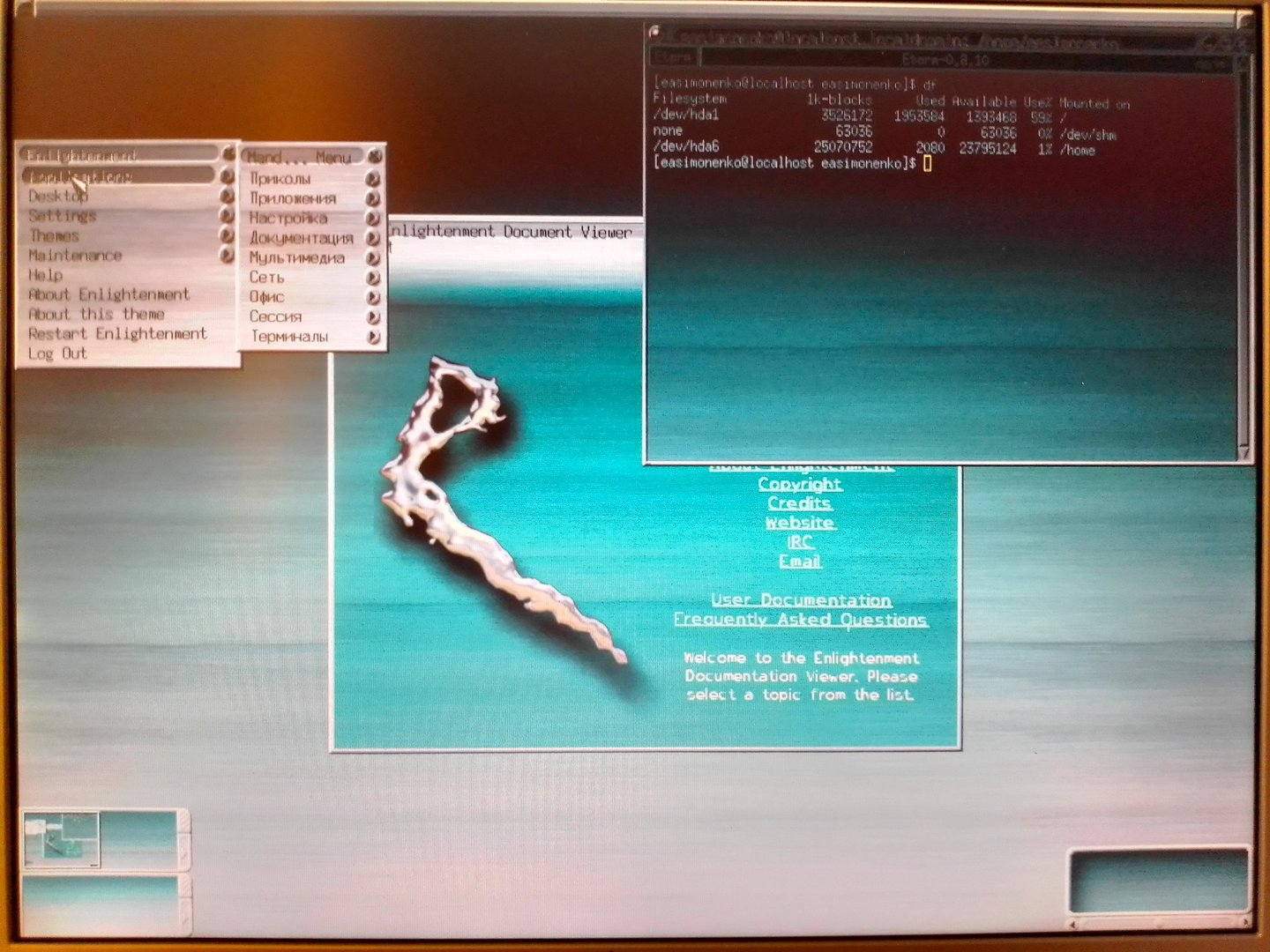

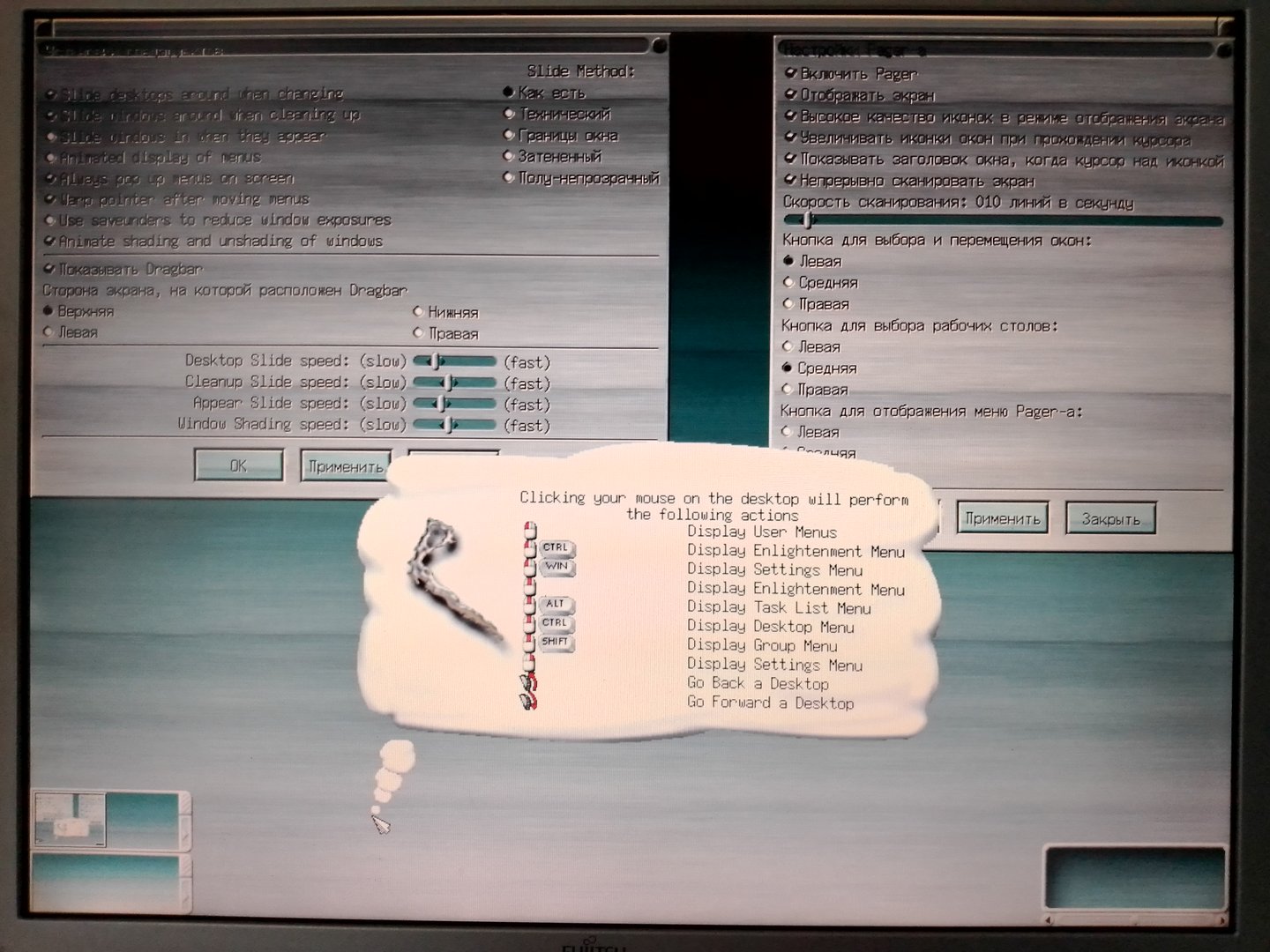

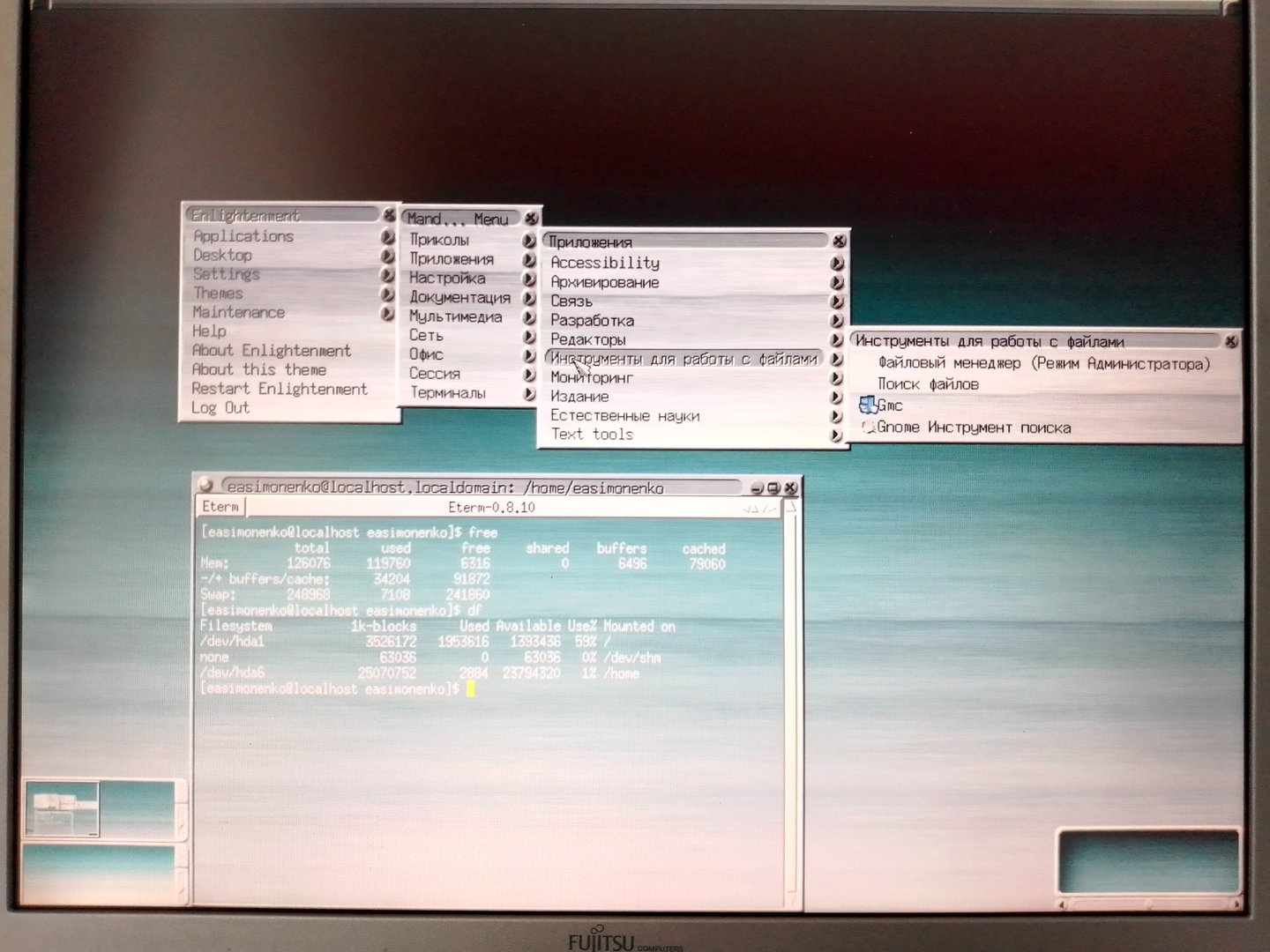

Enlightenment тогда был другой, но выглядел круто, по мне. Если в настройках включить звуковую поддержку, то окна Enlightenment будут озвучиваться голосом!

Enlightenment с окнами настроек и подсказкой.

Если вложенное меню не помещается, то вся иерархия меню сдвигается влево.

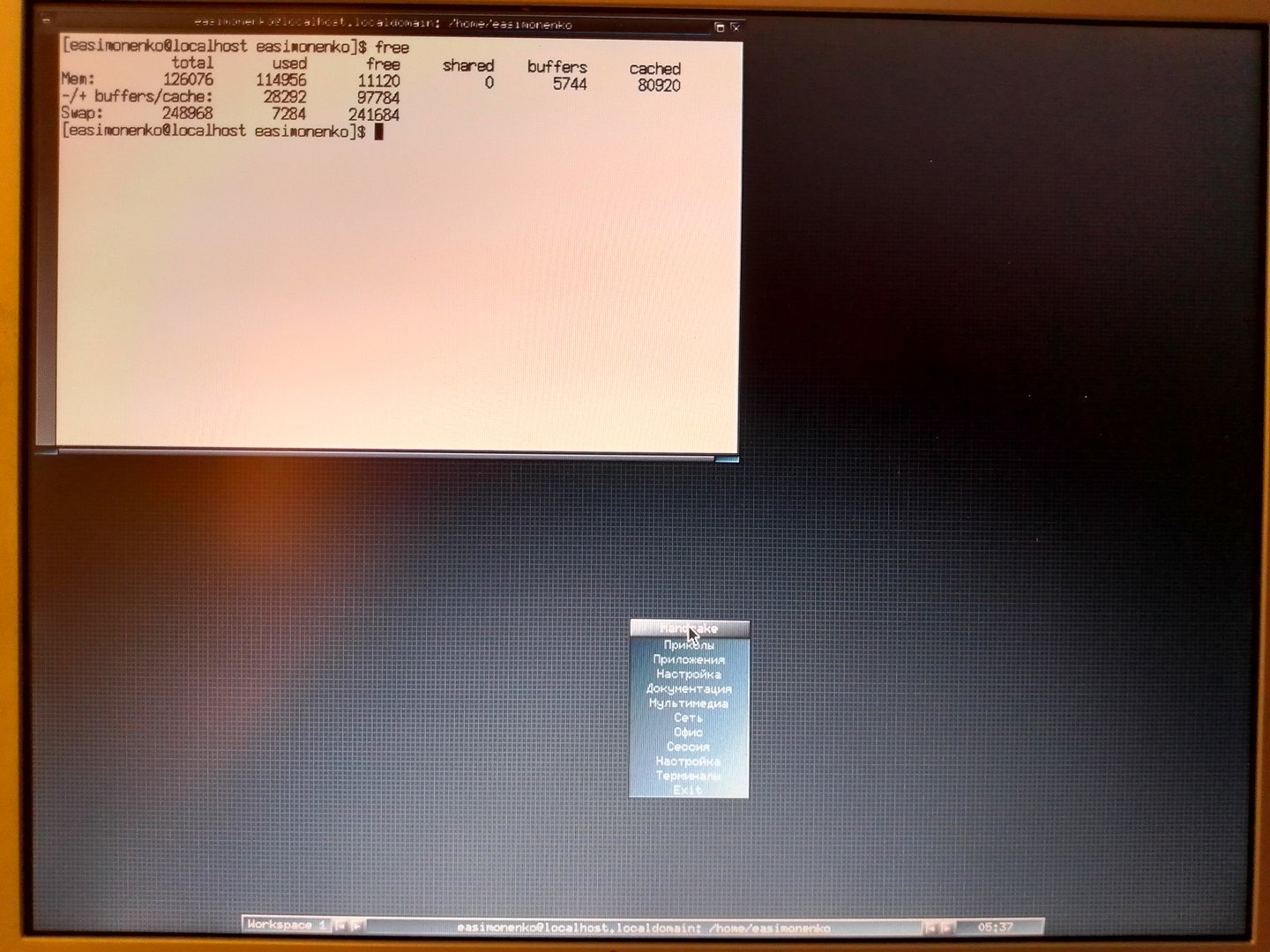

Минималистичный Fluxbox.

XFCE почему-то разместил панель с отступом от края.

Как подсказали в комментариях, панель тоже является окном, которое можно перемещать по экрану.

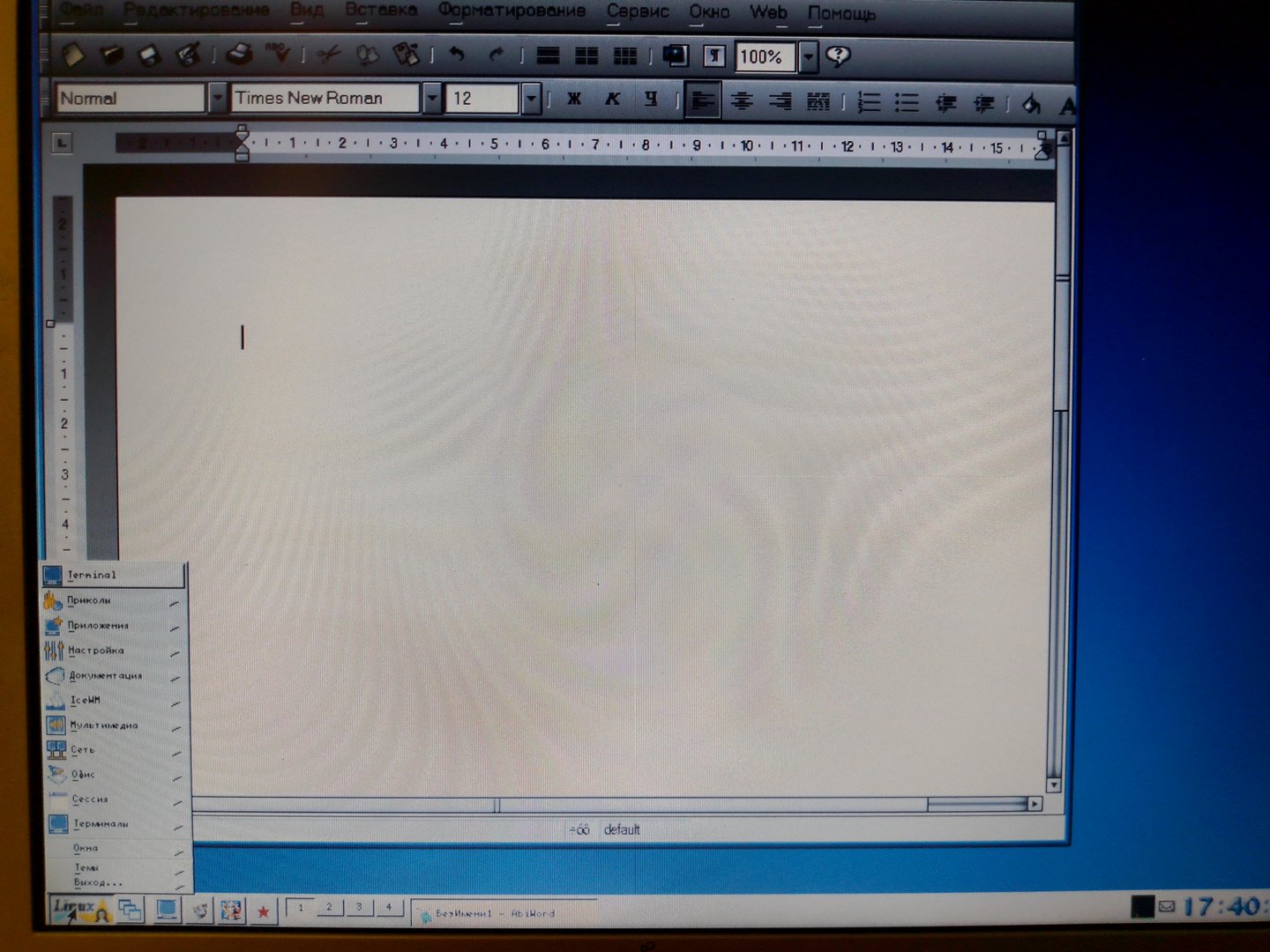

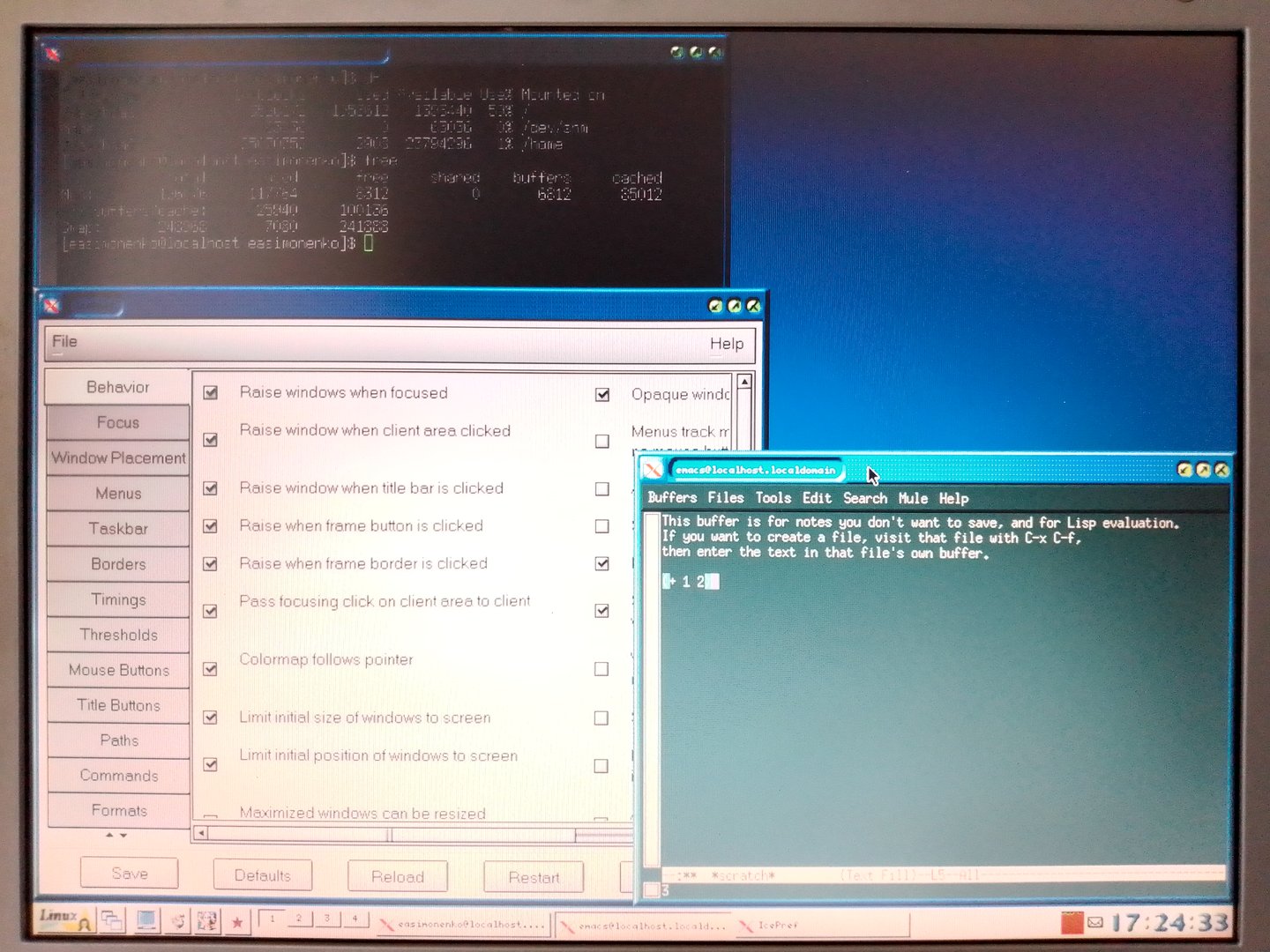

IceWM напоминал мне Windows 98.

IceWM с некоторыми приложениями. GNU Emacs имеется.

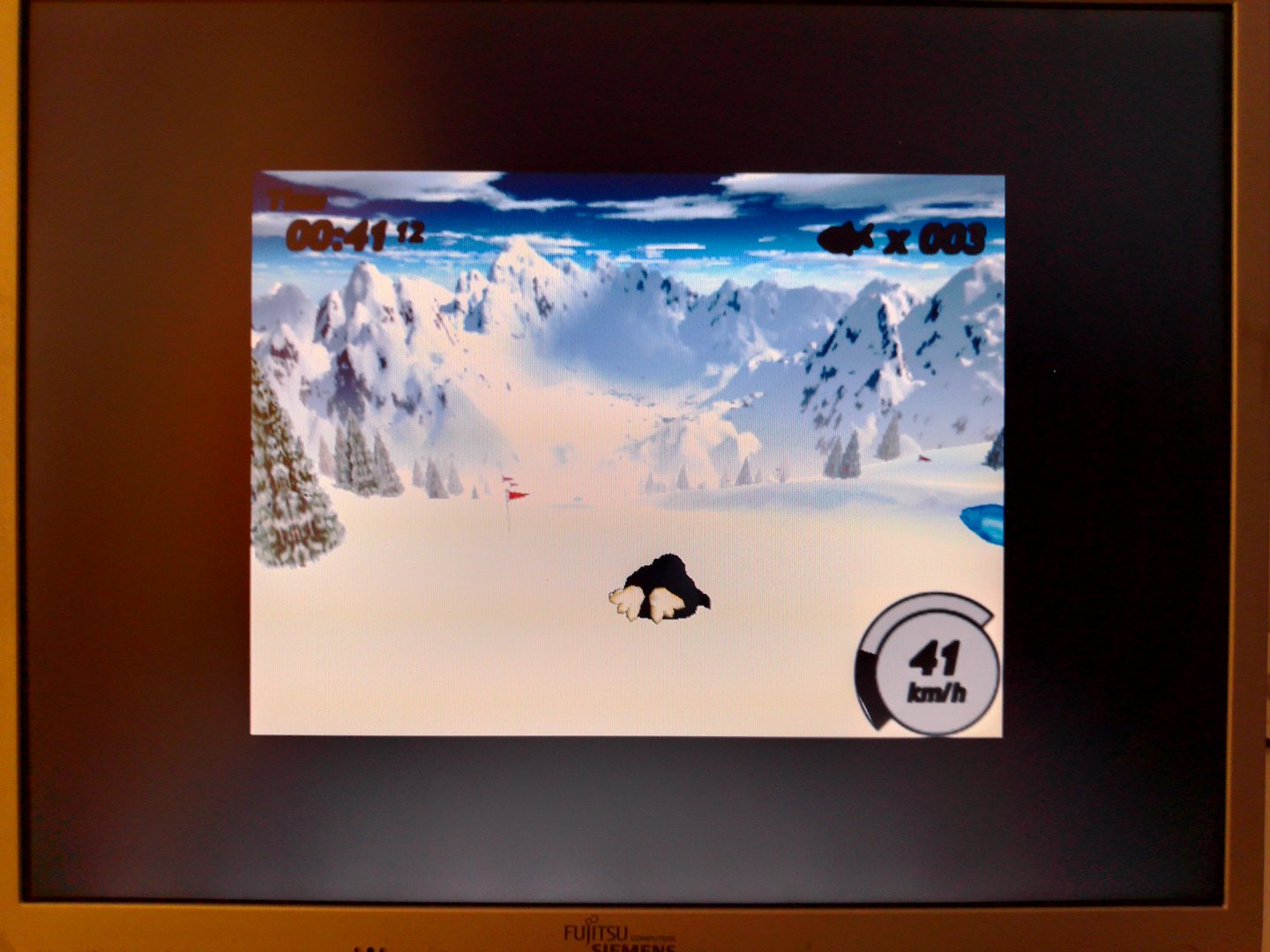

Я конечно не мог пройти мимо запуска Tux Racer. К сожалению поиграть не получилось, Tux лагал. Возможно дело в несовершенстве драйвера radeon или в слабых характеристиках видеокарты. На более новом ноутбуке на Pentium M с Radeon более нового поколения в 2004 году Tux гонял как надо.

Ну и на последок виртуальный терминал: прикольно, заморачивались тогда люди.

Помнится, тогда у меня не было постоянного предпочтения по отношению к какой-то среде. То было время первого опыта и экспериментов. Мне нравились и минималистичные IceWM и Fluxbox, и навороченные GNOME и KDE, и необычные и красивые Window Maker и Enlightenment. Позже выбор стабилизировался: сначала на KDE 3, потому что GNOME 2 казался странным с его панелью в верхней части экрана (см. MATE). Но, когда вышла KDE 4, я перестал пользоваться и ею. Перейдя, как ни странно на GNOME 2. Но, когда появился GNOME 3, с радикально иным подходом и повышенными требованиями к ресурсам, я перешёл на Ubuntu с Unity. Когда же Ubuntu заменила Unity на GNOME 3, я перешёл на Xubuntu с XFCE. Сейчас я отдаю предпочтение GNOME 3. Вот так по спирали и живём…

Вместо заключения

Недавно я завёл канал, где я рассказываю о своём увлечении старыми ноутбуками. Загляните, может вам будет интересно. И ещё, если у вас завалялся старый Fujitsu Lifebook, HP Omnibook, Compaq, ThinkPad, Toshiba или другой какой старый ноутбук в любом состоянии и не жалко его задонатить, пишите. Ещё меня интересуют старые CD с драйверами, Windows, Linux, различные аксессуары к ноутбукам, кабели и переходники, док-станции, репликаторы, сменные модули и карты PCMCIA.

PS. Когда я завершал написание этой статьи, мне удалось приобрести ещё один LifeBook E6646 и памяти в нём оказалась, как я и предполагал, 256 Мб, причём одним модулем.

(c) Симоненко Евгений, 2025